本州最南端のほど近く、三重県南部、人口約8,000人の小さな町・御浜町は、「年中みかんのとれるまち」として知られている。

近年、みかん産地の未来を担う新規就農者の確保に力を入れ始め、「持続可能な産地」を目指して、全国からみかん農家の担い手を受け入れている。

みかん畑が町を彩る

「やったらええやん」の言葉に背中を押されて

「2022年の7月に三重県津市で開催された就農フェアに参加して、8月の連休に農業体験に来たんです」と話す西岡宏展(ひろのぶ)、長閑(のどか)さん夫婦。

それから数ヶ月後の2023年3月、2人は会社員を辞めて名古屋から移住。4月からサポートリーダー農家の下で夫婦二人三脚、1年間(2024年3月末まで)の新規就農研修を行なっている。

「三重県の就農サポートリーダー制度」とは?

就農希望者に対して、技術の習得のための実務研修や、就農等に必要な農地の確保など、地域と連携して総合的にサポートする農業者(農家)の登録制度で、登録した農業者が研修生などの受け入れを行っている。

初めての農業体験から、二人の人生の歯車が急激に動き出した。

「農業体験を受け入れてくださったサポートリーダーの農家さんから『やったらええやん』、『みかんで、ちゃんと生活できるで』と言われて、『自分たちでもできる』かなと感じました」

御浜町の就農サポートリーダーの農家の方々

当時、夫・宏展さんは、名古屋の商社に営業職として勤務し、妻・長閑さんは、名古屋の大学病院で言語聴覚士として働いていた。

宏展さんは、移住を考え始めたキッカケを教えてくれた。

「50歳を目の前にして、『定年後の働き方や生活の質』などを奥さんと話をするようになり、そんな中で、長く体を動かしながらできる仕事は何かと考えていました」

妻・長閑さんも同じように、

「50歳を前に、ライスタイルを変えたくなって、移住、転職などを考え始め、たまたま知り合いが熊野に移住していたので、経験者に話を聞きに来ました」

その際に、御浜町に宿泊し、「年中みかんのとれるまち」と親しまれていることを知り、町の特産品である 「みかん」を意識し始めた。

最初に訪れたときの御浜町の印象はと尋ねると、

「もう、とにかく海が綺麗で、振り返れば山があって、鳥が鳴いていて、自分たちが住んでいた名古屋とは全く違う環境だったので、印象はすごくよかったです」

2人が、定年後も体を動かしながら長くできる「仕事=農業」 、「新しいライフスタイル=田舎暮らし」という結論に辿り着くまで、さほど、時間は掛からなかったそうだ。

「田舎暮らしに興味もありましたし、前職が工業系で、『ものづくり』に以前から興味があって、 『農業』 のような自然のものを作る仕事にも興味を持っていました」

と宏展さんは語り、長閑さんははじけるような笑顔でこう教えてくれた。

「とにかく、ストレスフリーで、毎日楽しいです。やったことのないことをやることが、毎日楽しいですね」

SNSで情報収集→就農フェア→農業体験→移住→研修へ

「御浜町のYouTubeチャンネルの動画を見ていて、こういう場所で生活したら楽しいだろうなとか、こういう場所で働けたら、仕事は大変だろうけど、充実した生活を送れるだろうな、というイメージが、移住前から出来ていました。

奥さんがフォローしていた御浜町のX(旧Twitter )で、2022年7月に三重県津市で開催される就農フェアに御浜町が出展することを目にして、夫婦で参加することにしました」

長閑さんは、X、YouTube、御浜町のWebサイト 「青を編む」なども頻繁にチェックしていた。

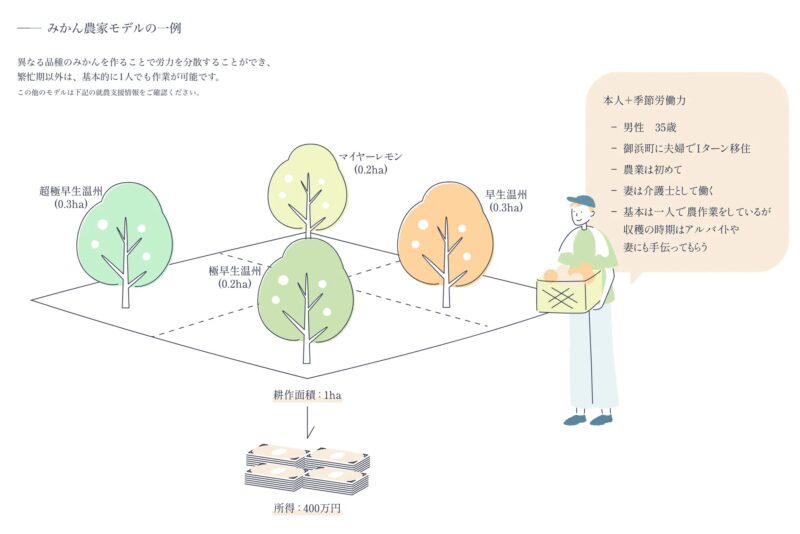

「Webサイトの 『みかん、やったらええやん』のページで、どれくらいの面積で、どれくらいの収入が得られるかなどの具体的な情報も目にしていて、なんとなくのイメージはできてました」

「御浜町のブースに立ち寄らせてもらって、生活や収入などの具体的な話をお聞きして、『みかん農家』 をやるイメージが出来てきました」

その後、2人は2022年8月、10月と1泊2日の2度の農業体験を経て、御浜町への移住と就農を決意し、2023年4月から1年間の新規就農研修を受けることに決めた。

「あんまりストーリー性はないかもしれないですけど、なんとなく、SNSなどを見ながら、御浜町なんだろうな、御浜町で『みかん農家』なんだろうなというのが、2人の中ではありました」

長閑さんはこうも付け加えてくれた。

「もう、就農フェアの時からワクワクしてました。早く4月にならないかなとワクワクしてました」

御浜町役場農林水産課の担当者と。移住後も困ったことは相談できる関係だ

「『みかん、やったらええやん』て言いっぱなしではなくて、『私たちがやるって言うのであるれば、町が全力でサポートします』という思いが伝わって、それだったら、自分たちも『やったらええやん』で御浜町にお世話になっていいのかなと。

最初の農業体験を終えた頃から、もうそういう気持ちになって、じゃぁいつ会社に退職を伝えるのか、2人で相談していました」

「Well-being(ウェルビーイング)な暮らし」を求めて

積み上げてきたキャリア、人間関係、都会での暮らし。

移住することで失うものもあるが、それでも都会での安定したサラリーマン生活から田舎に移住することを選んだ理由に興味を持った。

「そういう 『物にあふれた豊かさ』を得ながら、『精神的な豊かさ』って相容れないですし、それを捨ててきたとは言わないですけど、そういう 『豊かさ』に移ってきたみたいな感じですかね」

「豊かです!とにかく『ストレスフリー』で毎日楽しいです。新しいことばっかりで、毎日を楽しんでいます」

移住すること、農家になることに対しての周囲の反応はどうだったのだろうか。

「会社辞めるときに『定年までまだまだ時間のある今の時点で、わざわざ動かなくていいんじゃないの』と言われたこともあったんですけど、その安定を捨ててでも、御浜町で生活して、みかん農家をやることで、『得られるもの』の方が多いんじゃないかと感じていました」

「みかん」と「御浜町」を選んだ訳は

農業を仕事にしたいと口にする人たちの中には、「何を作ったらいいの?」と悩む人も多い。

数ある農作物の中から「みかん」を選んだ理由はあったのだろうか。

「みかんが好きだったというのもありますが、色々な農業を見てきて、私たちのように少し歳をとってから農業をやると考えたときに、みかん作りというものが、比較的農業の中では体の負担が少ないのではないかと考えていました」

みかんを含めて果樹栽培は、比較的高い位置に実るため、他農業に比べて腰をかがめて作業することが少なく、体力的負荷が小さいと言われている。この町でも70歳を超えた現役農家を目にすることも少なくない。

和歌山県、愛媛県、静岡などの巨大な有名産地に囲まれた御浜町。

「年中みかんのとれるまち」と親しまれ、温暖でみかん栽培に適した気候ではあるが、それらの有名産地ではなく「御浜町を選んだ理由」を聞いてみた。

比較的緩やかな場所に整備された御浜町のみかん畑

「他産地を見ていると、段々畑で、山の急斜面でみかん栽培をしている産地が多かったんですが、御浜町では、平坦な農地、比較的緩やかな傾斜でみかんを栽培していて、体の負荷が少なくて、長く続けられる仕事をしたいという私たちの思いに合ってたんだと思います」

さらに、決め手になった出来事を教えてくれた。

「8月の農業体験に来たときに、町が宿泊場所を用意してくださったんですけど、そこに、農林水産課の方と農業体験を受け入れてくれたサポートリーダーの農家の方がいらっしゃって、話をさせていだだいて。

農業体験に訪れた頃の二人

『それで、いつ来るの?』って言われて(笑)。

まだ数時間しか一緒に作業してなかったんですけど、そうやって言っていただけて、私たちを受け入れたいという熱意をすごく感じて、それであれば、是非よろしくお願いしますって。御浜町にお世話になろうかなって。私たちはそこで決めた感じですね」

その後、2022年10月にも再度体験に訪れ、2023年3月の移住と新規就農者研修に向けた話を農林水産課の担当者と進めた。

未経験でも農家になれる「全力のサポート体制」

町は新規就農者の受け入れを促進するプロジェクト開始と同時に、新規就農者のためのサポート制度の充実を急速に進めた。そして、その制度を新規就農者のニーズにマッチする形に進化させ続けている。

「サポート体制は、本当に充実しているなと実感しています。仕組みとして『みかん講座』だったり、色々な補助金* だったりもありますけど、何よりもそこに携わっている方々の熱意や、役場の方以外の普通の農家さんからも

農業未経験で来た私たちに対して色々なことを教えてあげたいという思いを感じます。

どこかの部署が『頑張るぞ』と言う感じではなく、本当に、『町全体』として、私たちみたいな『新規就農者』をしっかり育てて、独立できるようにしようという機運をすごく感じています」

産地再生協議会では、産地の課題を役場、JA、農家、非農業者などが集まり話し合う

* 諸条件をクリアした就農希望者は、研修期間中に月12.5万円、年間最大150万円の資金を最長2年間交付してもらうことができる制度。詳しくはこちら→「みかん講座」

御浜町の充実したサポート制度(一部抜粋)

御浜町で開催されている「みかん講座」の様子

ー「みかん講座」

県などが開催する勉強会とは別に、町独自に主に研修生、新規就農者を対象にした、年20回程度の座学での講座を開催して知識の向上を目指す取り組み。

ー「農地バンク」

新規就農者が独立する際などに農地の確保を容易にするために、既存の農家の農地を新規就農者にマッチングする取り組み。

ー「農機具バンク」

新規就農者などが初期投資金額をできる限り抑えられるように、使われなくなった農機具や軽トラを必要とされる方にマッチングする取り組み。

ー「御浜町職員の副業制度」

人手が集中して必要な収穫時期に、町職員の農家での就労を許可する制度の整備を進め、収穫時期の人手不足の解消を目指す取り組み。

「研修生などを対象に、町が『みかん講座』という座学の講座を開催してくれていて、YouTubeなどでもみかん栽培の動画はあったりしますが、この町の土壌、気候に特化したみかんの作り方や土壌の作り方などを学べ、そこで得た知識を農地で実践的に確認できるので、非常に役立っています」

「サポート体制も整ってるので、農業に対する『不安』はあまり感じず、教えられた通りに、『丁寧』、『真面目』にやればいいんだろうなと思います。私たちでもちゃんとできそうです」

妻・長閑さんのそんな話を聞きながら、夫・宏展さんは深く頷いた。

就農サポートリーダーの元での1年間の研修

研修のスタートは2023年4月からで、取材時点で9ヶ月目だった二人。

「サポートリーダーの農家さんの元で、『みかん作り』のための作業を一緒にやらせていただきながら、作業のコツ、意味だったりを教えて頂いています」

西岡夫妻を受け入れたサポートリーダーの高岡さんと

新規就農研修を通して、みかん栽培に必要な作業を体験する。

防除(みかんの木、花などの消毒作業)、摘果(不必要なみかんの実を落とす作業)、施肥(肥料をあげる作業)、草刈り、剪定、収穫など、みかん農家が行う基本的な作業を1年間を通して学ぶことができる。

栽培のための作業以外で学んだ、印象的なことはあったかと聞いてみた。

「みかんの栽培方法などはもちろんですけど、私たちとして1番ありがたかったことは。『体の使い方』、『体の動かし方』ですね。色々な作業があるんですけど、その時にどのような体の使い方、動かし方をすれば体に負担がかからないか。

就職してから体を動かして仕事をすることがなかったですし、私たちのように50歳を前にしての体を動かす仕事に不安はありましたが、そういった所まで丁寧に教えていただけているので、すごく勉強になりますし、助かっていますね」

最初は大変だったんじゃないですかと長閑さんにも聞いてみた。

「最初の数ヶ月は本当にぐったりで。やっぱり、日中に外で仕事することがなかったので、日の光に当たるしんどさだったり、体を動かし続けるしんどさっていうのはありましたね」

「摘果だったり、この日までに終えないといけない作業や、9月から始まった収穫作業は休みも中々とれないので体力的にすごく大変でした」

移住者が驚く「青い温州みかん」

皆さんはこの青いみかんをご存知だろうか?

この「超極早生温州みかん」は、地元では、「味一号」と呼ばれ、9月初旬から収穫・出荷される温州みかんで、御浜町の温暖多雨な気候とその独特の礫質の土壌が産み出した有名産地も物理的に真似できない希少価値(ブランド力)の高い商品である。

「御浜町のみかんの品種で驚いたのは、9月の初旬くらいから収穫される『味一号(超極早生温州みかん)』で、見た目は青いみかんなんですけど、

糖度、外観などの条件をクリアしたものが三重のブランドみかん「みえの一番星」として出荷される

切ってみると、中はすごくオレンジ色で、食べてみるとすごく甘くて、今までの青いみかんの常識が変わってしまうようなおいしいみかんがあって、他の産地と比べてもすごく競争力のあるみかんだと思います。この『味一号』をもっと広めていけるように頑張りたいですね」

「今はむしろ、みかんは青い方がいいんじゃないかなと思っています」

妻・長閑さんのそんな言葉を聞いて、夫・宏展さんは笑っていた。

農業の魅力とは

「以前のように、仕事の始まりと終わりが見えない仕事ではなく、持続的に作業はするんですけど、メリハリがあって、 以前に比べて、ストレスとかそう言ったものが非常に少ないですね」

「サラリーマン家庭で育って、私自身もサラーマンだったので、自然に触れることがなかったんですけど、農業をやり始めて、新しいことばっかりなんですね。作業内容もそうですし、みかんの木ってこんなにニョキニョキしてくるんだとか。全部が新しい。

それが、とにかく1番面白い。

それで、いいみかんできたら、みんなに喜んでもらえる。いいことばっかりです」

「収穫時期を迎えて、私たちが一緒に作業させてもらった、手をかけたみかんを知り合いなどに送ったときに、『すごく甘くて、おいしい』って言ってもらえると、すごく汗をかいて、大変ですけど、そんな苦労もあったねって感じで、できたものをみんなが喜んでもらえるというのは、満足感というか、いい仕事だなと思います」

御浜町での暮らしと休日の過ごし方

「名古屋にいるときから、ランニングが趣味だったので、こっちに来ても休日は七里御浜だったりをランニングしてます。

名古屋と違って、信号がないので止まることなく走り続けられますし、空気が綺麗で、波の音、鳥の声を聞きながら走るのはすごく気持ちがいいですね」

「私は、バードウォッチングが好きで、名古屋にいるときからあちこち車で出掛けていたんですけど、今は、家の窓からすぐ鳥が見えるので出掛けていかなくてもよくなりました(笑)」

「それと、車でパッと行ける場所に温泉もあるので、肉体労働が続いたときなんかは、温泉でも行こうかって話して、温泉にもよく行きますね。回数券も買いました!」

「あとは、自宅の庭が広くて、大家さんがさつまいもを作っているので、その苗を植えるのを手伝ったり、干し柿を作ったり、今までできなかったことをやっていますね」

猫ちゃん2匹と一緒にこちらに移住したと聞きましたと伝えると、

「多分、猫が一番楽しんでます」

と教えてくれた。

農家としてのビジョン

夫・宏展さんは、落ち着いたトーンでこう語ってくれた。

「もともと、50歳を過ぎてから、長く体を動かしながら仕事をするっていうのが、今回の移住だったり、就農のキッカケではあったんで、それをしっかりと実行に移したいと思います。

規模は小さくなっていくと思いますが、みかん農家は年をとってもできると思っているので、体に負荷の少ない方法、効率的な方法を積極的に取り入れながらやりたいですし、そういうことを考えている方もいると思いますので、将来的に『自分たちでもできたので、大丈夫ですよ』って他の人に言えるようになれればいいですね」

2024年度の新規研修生を前に自分たちの経験を伝える

そんな御浜町への移住、御浜町での新規就農を考えている人たちへ何か伝えたいことはありますかと尋ねると、

「何を求めるのかは人それぞれ違うと思いますけど、豊かさの質だったりとか、移住の面で言うとすごくいい町ですし、住んでいる人たちも、海も山も景色も素晴らしいですし、とにかく生活するという面ではすごくいい場所です。

生活をするためにも仕事をしていかなきゃいけない中で、町全体がみかん農家をすごくサポートしてくれるので、個人的には『御浜町でみかん農家』という仕事の選択はあるんだろうと思っています」

最後に「独立就農」することに不安を感じているのかを率直に聞いてみた。

「いっぱい失敗をすることも多いと思ますし、来年からきちんとできますと言うつもりもないですけど、色々な方にアドバイスをもらいながら、愚直にこなせば『自分たちでもできる』んじゃないかなと思うんですよ。個人的にはあまり不安はないかなと思っています」

移住して9ヶ月。だんだんと「農家」の顔になっていく2人がそこにはいた。

(2023年12月 取材)

西岡さんの移住ストーリーを動画でもお楽しみください。