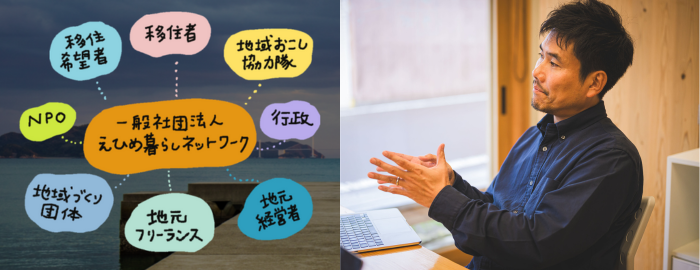

震災をきっかけに神奈川から愛媛・松山へ移り、「移住コンシェルジュ」として地方でのキャリアを積み重ねてきた板垣義男さんは、一般社団法人えひめ暮らしネットワークの代表として、移住検討者のサポートと地域おこし協力隊支援という「二本柱」を軸に、愛媛での暮らしと働き方を支える仕組みづくりに取り組んでいます。本記事では、協力隊経験者が移住相談窓口に立つという体制の先駆けとなった体制づくりの背景や、ご自身のライフシフトを通じて探ってきた「自分らしく暮らし働く」というテーマ、そしてこれからの移住促進を考えるうえで欠かせない「関係人口」への展望などを、ネイティブ.メディア編集長の倉重が伺いました。

[一般社団法人えひめ暮らしネットワーク 代表 板垣義男さん]

1.移住検討者サポートと協力隊支援を「二本柱」に据えた組織づくり

倉重:今回はインタビューの機会をいただき、ありがとうございます。まずは、板垣さんが代表を務める「えひめ暮らしネットワーク」がどんな組織なのか、全体像から教えていただけますか。

板垣:そうですね。私自身は、もともと県の移住コンシェルジュとして移住検討者のサポート事業に関わってきて、その経験をベースにしながら、県内で地域おこし協力隊を経験してきた仲間との出会いもあり、この一般社団法人のえひめ暮らしネットワークを立ち上げた、という流れになります。2020年に設立して、今期で6期目になります。

倉重:協力隊経験者のネットワークとしても、早い時期の立ち上がりだったようですね。

板垣:はい。理念としては「愛媛で自分らしく暮らし働く人を増やす」ということを掲げていて、出会った人と”自分らしい生き方や働き方って何だろう、それを一緒に考えながら愛媛に関わっていただければ” というスタンスでいるんです。

倉重:必ずしも「移住したい人だけ」を相手にしているわけではないんですね。

板垣:そうなんです。東京に住み続けていてもいいんですけど、自分らしさを考えた結果として、たまたまそのステージとして愛媛が選択肢に入ってくる、というイメージです。「えひめ暮らし」なので、愛媛で暮らしたり働いたりする人を一緒に応援するという位置づけですね。

倉重:だからあえて、組織名に「移住」とか「協力隊」とかは入れていないんですね。

板垣:そうです。移住とか協力隊ってつけてしまうと、そこに閉じてしまう感じがあって。”暮らしと働き方”をサポートするネットワーク、というところを大事にしたかったんです。

倉重:その中で、具体的な事業の柱が移住検討者と地域おこし協力隊の支援、ということなんでしょうか。

板垣:はい。僕が移住コンシェルジュを始めた頃に、県の地域政策課と一緒に協力隊の研修を企画するようになって、そこから「協力隊のネットワーク組織をちゃんと作ろう」という話に発展していったんです。県の地域政策課が年1回、協力隊を全員集めて研修をしていたんですけど、現場のニーズに合わせた内容にするのが課題でした。

倉重:それに対しても提案されたんですか?

板垣:はい。予算も少し使わせてもらって、その後えひめ暮らしネットワークの運営メンバーにもなる協力隊経験者と一緒に協力隊向けの起業勉強会を始めたんです。経験者の話を聞く機会を作ったり、一緒に事業計画を作るワークをしたりして、実効性のあるものになっていったと思います。

倉重:今も各地でそういう企画がありますが、先進的ですね。

板垣:そうかもしれませんね。それを続けていた頃に、総務省のほうでも協力隊の人数を増やす流れの中で、各ブロックでネットワーク組織を作って定住支援をしていこうという動きが出てきました。ちょうどそのタイミングで、「愛媛でもネットワーク組織を立ち上げよう」となって。

倉重:国の政策の流れと、現場での試行錯誤のタイミングがうまく重なったわけですね。

板垣:はい。それこそ我々自身が起業支援の補助金を活用しながら、県と一緒に準備を進めていきました。その中で単に協力隊を支援するだけの目的ではなく、「移住促進」の二本柱でやりましょう、と我々から提案した形です。

倉重:そこが、あるようでなかったというか、今でも「えひめ暮らしネットワーク」ならではの設計なんですね。

板垣:そうですね。移住コンシェルジュと協力隊経験者たちの組織、というのが僕らの基本形です。移住と協力隊の支援を切り離さずに、一体で見ていくというイメージです。

倉重:具体的にはどういうメニューで支えているんでしょうか。

板垣:協力隊支援でいうと、まずは初任者研修があります。着任してすぐ、6〜7月くらいにやる研修で、顔合わせの意味もありますし、予算の仕組みや行政のルール、協力隊が公的な支援事業なんだということをきちんと伝える場です。

倉重:制度やお金の使い方を最初にちゃんと理解してもらう、というフェーズですね。

板垣:はい。そのうえで、県内の協力隊が集まる全体研修もありますし、起業したい人向けのスクールもシリーズでやっています。先輩の協力隊経験者のところへフィールドワークに行ったり、最初の頃と同様に事業計画書を一緒に作ったりする内容ですね。

倉重:現役隊員の任期3年の先にある「出口」も見据えている研修なんですね。

板垣:そうですね。そういう研修が、結果的には協力隊支援全体の7〜8割くらいを占めている感覚です。また市町の担当職員向けの勉強会なども受託してやっています。

倉重:一方の「移住支援」のほうでは、どんな役割を担っているんでしょうか。

板垣:県の移住相談窓口自体は、県の外郭団体である「公益財団法人えひめ地域活力創造センター」が運営していて、その窓口を担当する人材を僕ら「えひめ暮らしネットワーク」が送り込むという形をとっています。

倉重:なるほど、なるほど。そういう座組なんですね。

板垣:しかも、そこに座っているのは僕1人ではなくて、協力隊経験者のメンバーがローテーションで入っています。移住者目線も持っていて、しゃべりも上手な人たちなので、移住相談は彼らがやるべきだと前から思っていたので、それを実現できています。

倉重:協力隊経験者が入口の相談を担う、というのはすごく象徴的ですね。地域との距離感も近いですし。自治体の職員は制度や手続きには精通していても、実際には移住経験があるわけではないことが多いですしね。

板垣:そうなんですよね。現場感と経験のある人たちが窓口にいることで、単なる制度説明だけじゃなくて、「実際どうなの?」というところまで話ができるのが強みかなと思っています。

倉重:それはなかなか実現できているところは多くはない気がしますね。組織の中での役割分担はどんな感じでやられているんですか?

板垣:はい。メンバーそれぞれの経験をベースにしたざっくりしたすみ分けはあります。研修関係はテーマごとにプロジェクトリーダーを立てて、ネットワークメンバーでチームを組む形ですね。

倉重:それぞれのプロジェクトで、協力隊経験者もどんどん巻き込んでいくようなイメージですか?

板垣:そうですね。例えば研修で講師を誰にお願いするかというところには、運営メンバー以外の協力隊経験者にも入ってもらいますし、ふるさとワーキングホリデーのような事業では、現地の協力隊経験者をプロジェクトリーダーに立てています。

倉重:協力隊の研修や試行プログラム、ふるさとワーホリのような関係人口の仕掛けまで、かなり幅広くやられているんですね。

板垣:地域に関わる入口から関係人口、移住定住までを一つの線で見る、というのが僕らの感覚かもしれません。

倉重:なるほど。地域に関わっていくプロセスを一気通貫で伴走していくのが、えひめ暮らしネットワークの特徴なんですね。

2.震災をきっかけに愛媛へ。「自分らしさ」を探し続けたライフシフトの経験

倉重:ここからは、板垣さんご自身の歩みについて伺っていければと思います。もともとご出身は神奈川で、奥さまのご実家が松山だとお聞きしましたが、愛媛に移ろうと思われたきっかけから教えていただけますか。

板垣:はい。もともと神奈川で暮らしていて、2011年の東日本大震災が大きな転機になりました。 「このまま首都圏で働き続けるのかな」「家族との時間を大事にした生活ってどうしたらいいのかな」と考えるようになって、だったら妻の実家に近いところがいいよなと思って、愛媛・松山への移住を決めた、という流れです。

倉重:震災を機に、ある意味人生そのものを見直されたという感じなんですね。移住されたのはいつ頃だったんでしょうか?

板垣:2012年ですね。もう13年くらい前になります。 最初は「普通にサラリーマンをやろう」と思って、松山の企業で会社員として働いていました。

倉重:なるほど。その頃の働き方や暮らしなどは、どんな感覚でしたか?

板垣:そうですね…正直、環境は変わったけれど、生活の中身はあまり変わっていないような感覚がありました。 満員電車からは解放されて、自転車で通勤できるようになったり、日常は確かに穏やかになったんですけど、一方でどこか物足りなさが残っていて。

倉重:暮らしやすさは上がったけれど、「自分らしさ」という意味ではまだもやもやがあった、という感じ…。

板垣:まさにそんな感じです。 あとから振り返ると、あの頃の自分は、鍵は開いているのに自分で外せていない手錠をつけたまま、みたいな感覚だったなと思っていて(笑)

移住しただけでは、自由な生き方とか働き方はそんなに変わらないんだな、と実感した時期でしたね。

倉重:その感覚、すごくよく分かります(笑)。そこから「移住コンシェルジュ」という今につながる仕事に入っていくのは、どんな経緯だったんでしょうか。

板垣:2016年に、県が「移住コンシェルジュ」を募集したんです。 ちょうど自分も、「もっと愛媛に関わる仕事をしたいな」と思い始めていたタイミングで、その募集に思い切って応募しました。 当時の県の外郭団体に所属して、そこから移住コンシェルジュとしてのキャリアが始まりました。

倉重:移住経験はあるとはいえ、いきなり「移住支援」という立場は大変ではなかったですか?

板垣:そうなんです。移住して3年くらいで、知っているのは松山の自分の生活圏くらいで愛媛のことも、まだそこまで詳しくはなかったんですよね。 しかも半年前に着任した東京窓口を担当するコンシェルジュの方がすごく優秀で、 正直最初はなかなか貢献できている感覚を持てませんでした。

倉重:なるほど。そこからどうやって役割を見つけていかれたんでしょうか。

板垣:まずは「愛媛にいる自分にしかできないことをやろう」と思って、県内をひたすら取材して回ることにしたんです。 移住者や、地域で面白いことをしている人たち、NPOの方など、気になる人にどんどん会いに行きました。 それを2年くらい続けるうちに、自然と県内のネットワークみたいなものができてきた感覚があります。

倉重:まさに自分だけのネットワークを作られていったんですね。その中で、地域おこし協力隊などで活躍されている皆さんとの出会いもあったんでしょうか?

板垣:はいまさに。「この町にはこういう協力隊がいるよ」と紹介してもらって会いに行く、というパターンでどんどん繋がっていきました。そんな中で気づいたのが、同じようなミッションを掲げている協力隊員でも、少し場所が離れると意外と繋がっていないということです。 そこを自分が橋渡しして当事者を紹介していくうちに、自分の役割が見えてきました。

倉重:まさに「つなぎ役」ですね。自分が直接プレイヤーになるというよりは、人と人を結ぶポジションに自然と立っていった。

板垣:そうですね。自分が先頭に立って何かやるというより、誰かと誰かをつなぐほうがしっくりくるタイプなんだと思います。 その中で、地域おこし協力隊って面白い人が多いし、移住者でもあるので、「この人たちがもっと活躍できる場を増やしたいな」と思うようになりました。

倉重:その感覚が、前のセクションで伺った「協力隊経験者と一緒にネットワークをつくる」という今のスタイルにもつながっているわけですね。

板垣:そうだと思います。 移住コンシェルジュとして県内を回る中で、「協力隊や移住者が本当に力を発揮できる場がまだ足りていないな」と感じていました。

だから、自分がやりたいことと共感してくれる仲間を見つけていくような感覚で、「えひめ暮らしネットワーク」を立ち上げていったところがあります。

倉重:移住相談の現場でも、「誰が相談に乗るか」はすごく大きいですよね。

板垣:東京や大阪での移住フェアなどでも、移住検討者の方からすると、楽しそうに活動している協力隊や、実際に移住した人が座っているブースのほうが、相談しやすいと思うんですよね。 実際、相談の場で「僕も移住しているんですよ」とお伝えすると、相談者の方の目の色が変わって「なんで移住したんですか?」と必ず聞かれます(笑)

倉重:リアルな移住経験を持つ人に話を聞きたいのは当然ですよね。

板垣:そうですね。地域の概要や制度の説明だけなら、ネットや資料でもある程度分かります。 でも、「本当に暮らしてみてどうなの?」というところは、実際に移住した人の言葉じゃないと伝わらない部分が多いですしね。 だからこそ、協力隊経験者が移住相談の最前線に入っていく今の形は、ずっとやりたかったことでもあります。

倉重:一方で、ご自身の中では「自分らしさ」というテーマもずっとあったとおっしゃっていましたよね。そこは、移住や起業とどうつながっているんでしょうか。

板垣:移住を決めた頃から、「自分らしさって何だろう」「自分らしい生き方や働き方って何だろう」と、ずっと考えていたんです。 さっきお話ししたように、移住して企業に勤めていた時期は、どこかまだそれが達成できていない気がしていて。 移住コンシェルジュになって、自分で法人を立ち上げたあたりでようやく、景色が変わってきた感覚がありました。

倉重:移住だけではなく、「働き方」まで変えたことで初めて、手錠が外れたような感覚になったということですね。

板垣:はい。だから今、移住相談を受けていても、一歩目のハードルがすごく高い人が多いなと感じます。 みなさん、鍵はもう開いているのに、自分で外すのが怖い、という感じなんですよね。 その気持ちもすごく分かるので、無理に背中を押すというより、一緒に「自分らしさって何だろうね」と考えるスタンスでいたいなと思っています。

倉重:組織の理念として「自分らしく暮らし働く人を増やす」と掲げていることに直結しているんですね。

板垣:そうですね。例えば 東京に住み続けていてもいいし、二拠点でもいいんですけど、「自分らしさって何かな」と一緒に考えていく中で、それを実現する場所の選択肢の一つとして愛媛を選んでいただければ嬉しいですね。

[えひめ暮らしネットワークが営むコワーキングスペースnanyo sign(南予サイン)]

3.移住促進のその先へ。「関係人口」も重ねていく将来像

倉重:最後に、「えひめ暮らしネットワーク」の今後の展望について伺えればと思います。これから先、どんな方向性を大事にしていきたいと感じていらっしゃいますか?

板垣:そうですね…。ここ1〜2年で特に感じているのは、これまで大事に積み上げてきた「移住して定住してもらう」という移住促進の流れは、そのまましっかり続けつつも、そこにプラスして関係人口や二拠点といった考え方もセットで見ていく必要があるな、ということなんです。

倉重:地域への関わり方が多様化していくだろうなという実感があるということでしょうか。

板垣:はい。お陰様で愛媛の移住・定住の取り組み自体は、割とうまく行っている方だと思うんですが、一方で、世の中的には関係人口という人口のシェアみたいな動きや、それに伴うライフスタイルは、これから確実に増えていくはずです。 これまでの移住促進事業を発展させていく一つの視点として、そういう人たちとの関わり方も一緒にデザインしていくことが大事になってきているなと感じています。

倉重:まさに、「えひめ暮らしネットワーク」が目指している「自分らしい暮らしと働き方」とも更に強くリンクしてきますね。

板垣:そうなんですよね。「自分らしく暮らし働く」手段として、勿論移住していただければという気持ちもありつつ、その過程や選択肢として二拠点でもいいし、年に数回の滞在もありかもしれないし、その人の「自分らしさ」の延長線上に愛媛との関わりがあれば、それもちゃんと支えていきたいなと。

倉重:そうした「関係人口」を増やしていくうえで、今すでに取り組んでいることや、これから広げていきたいことはありますか?

板垣:今手掛けている中だと、先ほども触れた「ふるさとワーキングホリデー」など若い人たちが地域を訪れるきっかけになるような事業、あとはワーケーションの受け入れ事業などがあります。 どれも関係人口づくりという意味では、もっと可能性があるなと感じていて。

倉重:今後もそういう機会を提供することは増えていきそうですか?

板垣:そうですね。 今までの経験をベースにしながら、自治体や地域で活動する人たちと一緒に、関係人口の受け皿づくりにもチャレンジしていきたいですね。

倉重:なるほど。新しい視点からも提案していきたい、ということなんですね。

板垣:移住・定住と関係人口の両方を見据えた活動をしていけたらと思っています。

倉重:今の移住促進事業の形も、少しずつ変化していくイメージでしょうか。

板垣:そうなんです。特に若い層への関わり方は、まだまだ工夫の余地は大きいなと思っていまして。例えば僕たちが注力している移住フェアは、参加者の年齢層が割と高めなんですよね。実際に移住している層は、30代を中心とした若い層もかなりいます。そうした層へのアプローチは、今のやり方以外にもあると思っています。

倉重:移住フェアに来てくれている層と、実際に移住している層が完全には重ならない、ということですね。特に若い世代へのアプローチは強く意識されていると。

板垣:そうですね。20代くらいの人たちは、不特定多数向けのざっくりした企画より、「自分たちだけのオンリーワンな体験」があるかどうかで動き方が全然変わるな、というのを現場で感じています。

倉重:年代だけでなく、個人の嗜好やライフスタイルなどの様々な切り口でつくるようなプログラムのニーズが高い、ということなんですかね。

板垣:そうだと思います。もちろん準備する方は正直大変な部分もあるんですが(笑)。

でも、その分だけ深く刺さって揺るがない関係性が生まれる場面を何度も見てきたので、「若い世代には特にそういう仕掛けが必要なんだろうな」と思っています。

倉重:板垣さんご自身としての役割や、志向という意味では、今後どんな方向を目指されているイメージでしょうか。

板垣:そうですね…。今自分としてはやりがいも感じて楽しいのですが、昨年50歳になったときにいろいろと考えることはありましたね。これまでは愛媛県全体を見る仕事が中心でしたが、今実は並行して、自分の暮らしているエリアのまちづくり協議会からの相談も少しずつ手掛けていて、近所の空き家のことなどを一緒に考えるような機会もいただくようになりました。 愛媛県という広い地域だけでなく、「自分の手の届く距離」での仕事も大事にしていきたいなと思うようにはなってきましたね。

倉重:県全体と自分の暮らす地域、その両方に軸足を置きながら動いていく、という感じですね。

板垣:はい。広域で見ているからこそ見える課題と、目の前の地域で起きていることの両方を感じて仕事ができるのは、すごくいいなと自分では思っています。 両方を行き来しながら、「移住・定住」と「関係人口」という二つの視点も重ね合わせて、「自分らしい暮らしと働き方」を選べる人を増やしていき、自分自身でもそれを更に突き詰められればと思っています。

倉重:いいですね!地域で生きる生き方の理想のような感じがします。今日は本当にありがとうございました。

[えひめ暮らしネットワークの役員の皆さん]

編集後記

今回のインタビューを通じて再認識できたのは、「移住」と「地域おこし協力隊」それぞれの支援を一つの仕組みとして事業にしている「えひめ暮らしネットワーク」の作り方のうまさでした。協力隊経験者が移住相談窓口に立ち、現場感のある言葉で不安や疑問に向き合う体制は、一見当たり前のようで、中々実現できている地域が多くない、ある意味理想的な体制だと改めて感じました。

もう一つ印象的だったのは、板垣さんご自身のライフシフトの経験です。移住後もいろいろと試行錯誤しながら「自分らしく暮らし働くとは何か」を粘り強く問い続けてきた時間が、そのまま今の理念と事業づくりにつながっています。

自分自身の生き方を考える中で、手掛ける事業のあり方も見つけていけるのは、地方で生きる生き方としては本当に理想的だと感じました。またそうした人たちが活躍できる場を作ることこそが、地域活性化の本質なんだということも強く感じました。

皆さんはどう思われたでしょうか?

文責:ネイティブ.メディア編集部