2025年4月、総務省は現在の政権が重点的にすすめる「地方創生2.0」構想の新たな核となる仕組みとして、「ふるさと住民登録制度」構想を発表しました。これは、現住所とは別に、関係性の強い地域を“もう一つのふるさと”として登録し、その地域との継続的な関わりを促すことを目指したものとなりそうです。

ふるさと納税や関係人口創出といった政策の流れを汲みつつ、一歩踏み込んだこの新制度は、人口減少や地域の担い手不足といった課題にどのように応えようとしているのでしょうか。本記事では、制度の概要、背景、期待される効果、そして今後の課題について、多角的に解説します。

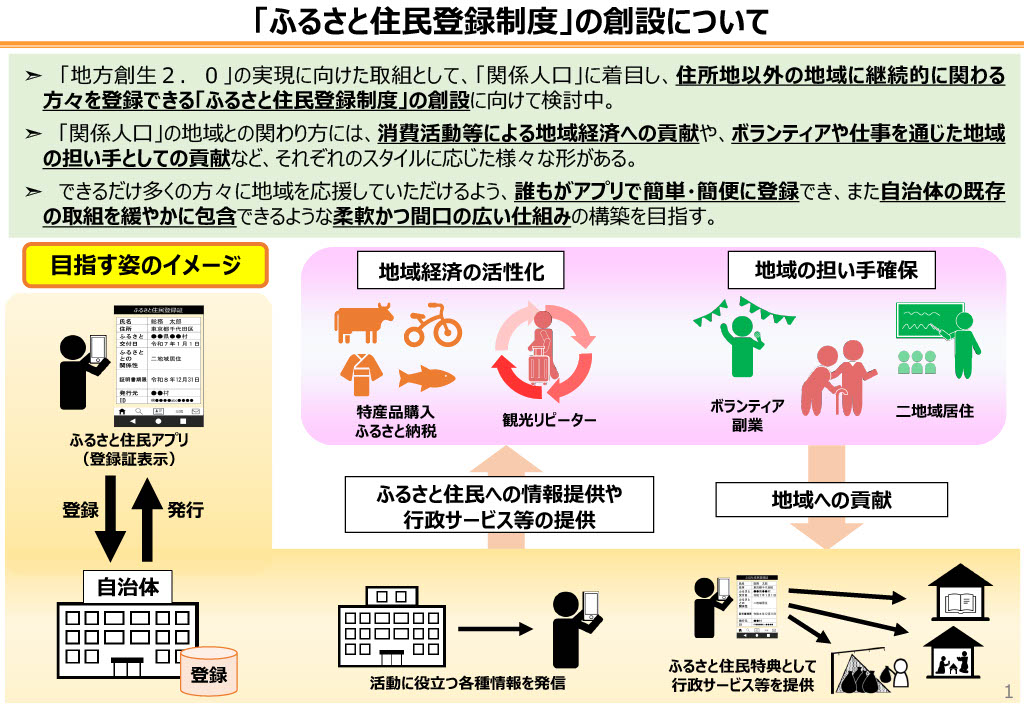

■ 制度の概要

「ふるさと住民登録制度(仮称)」は、現行の住民基本台帳制度とは異なり、法的な住民票とは別に、“思い入れのある地域”を個人が登録できる制度です。例えば、

- 出身地

- 祖父母など血縁者が住む地域

- 学生時代や幼少期を過ごしたまち

- 地域おこし協力隊の任地

- よく旅行に訪れるお気に入りのまち

- 仕事などをきっかけに、何度も訪れるようになったまち

など、個人の人生に関わりの深い地域を登録できるイメージです。

(総務省)「ふるさと住民登録制度」の創設について,(https://www.soumu.go.jp/main_content/001010766.pdf)

この登録によって、地域側は登録者に対して情報発信や交流の機会を提供し、登録者は地域イベントの案内や限定ふるさと納税メニュー、関係人口向けの企画などを通して関わりを持つことができます。

■ 制度創設の背景――「関係人口」を「新しい形の住民」へ

この制度のベースには、総務省がこれまで推進してきた「関係人口」という概念があります。

関係人口とは、「移住はしないけれど、地域と継続的な関わりを持つ人」のこと。先ほどもあげた様々な理由で、居住している地域とは別の地域に何度も訪問したり、二拠点居住をしている人、さらには仕事や地域課題解決に関わったりしている人などが該当します。

こうした人々の存在は、移住促進や地域振興の新たな担い手としても注目されてきましたが、明確な“可視化”の仕組みはこれまで存在しませんでした。

そこで登場したのが「ふるさと住民登録制度」です。これは、個人と地域の関係性を見える化し、持続的な関係を制度的に後押しするものです。

■ 登録によって得られるメリット

この制度を通じて、地域・登録者の双方に次のような利点が期待されます。

【登録者側のメリット】

関心のある地域の情報が定期的に届く(イベント案内、特産品情報、移住情報など)

- 関係人口向けの体験プログラムやイベントなどへの参加機会提供

- 特定自治体のアンバサダーや広報役として活動への参加機会提供

- ふるさと納税制度との連携による特典・優待

【地域側のメリット】

「参加してくれる人」「応援してくれる人」の見える化

関係人口のデータベース構築

移住・定住促進に向けた候補者の把握と後押し

外部人材との協働やプロジェクトの創出

特に注目されるのは、制度を通じて“地域のファン”を増やし、地域外の人材と柔軟につながれること。移住はハードルが高くても、心理的・経済的に関与できる関係人口が増えることは、地方にとって大きな財産となります。

■ 制度導入に向けた課題と論点

一方で、この制度を本格導入していくにあたってはいくつかの課題もあります。

- 登録の動機づけとリテンション

登録しても実質的な関わりが作られて、その関係が続かなければ意味がありません。地域側の「関わりしろ」設計がカギになります。 - 自治体間の格差

人口や財政に余裕のある自治体と、リソースが限られる自治体では、制度活用の差が広がる懸念があります。 - 制度の持続性と運営主体

自治体単体では継続が難しいケースもあり、地域団体や民間との連携が不可欠です。 - プライバシーとデータ管理

登録者の情報管理と活用について、登録情報をどこまで求めるか、またその運営についての適切なガイドラインをどうするかなどに関する検討が必要です。

■ 地域づくりの“新しい接点”になるか

今回の構想は、あくまで“住民票”ではない「ふるさと住民」という新たな概念を創出しようとするものです。言い換えれば、「そこには住んでいないが、その地域に対して思い入れがあり、関わりたい」という人たちに、新たな接点を提供する制度です。全国的な本格導入は2026年度以降と見込まれており、2025年度は制度設計やモデル自治体での先行事例づくりが進む予定です。

■ ネイティブ.メディアからの視点――“ふるさとの定義”をひらく試み

ネイティブ.メディア編集部ではこれまでも、地域に関わる多様な人びと(移住者、Uターン者、地域起業家、二拠点居住者など)の情報やインタビュー記事などを配信してきました。その中で、「地元じゃないけど、ここが自分の第二のふるさとかも」というような感覚や、それに近しい価値観に出会うことが何度もありました。

今回の制度は、まさにそうした“新しいふるさとの形”を国レベルで支援するものです。

人口減少社会において、ふるさととは「生まれた場所」にとどまらず、「自ら関わることを選んだ場所」になっていく。そんな時代の価値観に沿った制度といえるでしょう。

地域と個人がもっと自由に、しなやかにつながれる未来をめざして、ネイティブ.メディアでも今後、この制度の具体化のプロセスや、先行事例、さらには個々の自治体の取り組みや、登録者の声などを発信していければと思っています。

文責:ネイティブ. メディア編集部

※参考資料 「ふるさと住民登録制度」の創設について(総務省)

※「ふるさと住民登録制度について」2本目の記事はこちら。

自治体/関係人口に係る皆様へお知らせ

「ふるさと住民登録制度に備えて何を準備すべきか…」自治体や関連事業者の皆様で、そのようにお悩みの皆さまに向けて、関係人口のオピニオンリーダーのお一人である島根県立大学 准教授の田中輝美先生をお迎えし、その本質を読み解き、具体的に考え始めるヒントを探るトークセミナーを開催します。

是非こちらからお申し込み下さい。