下川で暮らす中で出会った、子どもたちと地域が共に育ち合うあたたかな時間。一の橋での学びや馬との体験を通して感じた、思いやりと生きる力。小さな町ならではの豊かな学びの姿をお伝えします。

拙者は1998年1月に移住して10年間、一の橋という集落に住んでいた。当時集落には全校児童10人程度の一の橋小学校という小さな学校があった。移住間もなかった拙者は学校に挨拶にいったが、雪中ゲーム大会に誘ってもらい、児童や教職員と全競技に参加して給食もいただき、家族のような学校に魅了された。

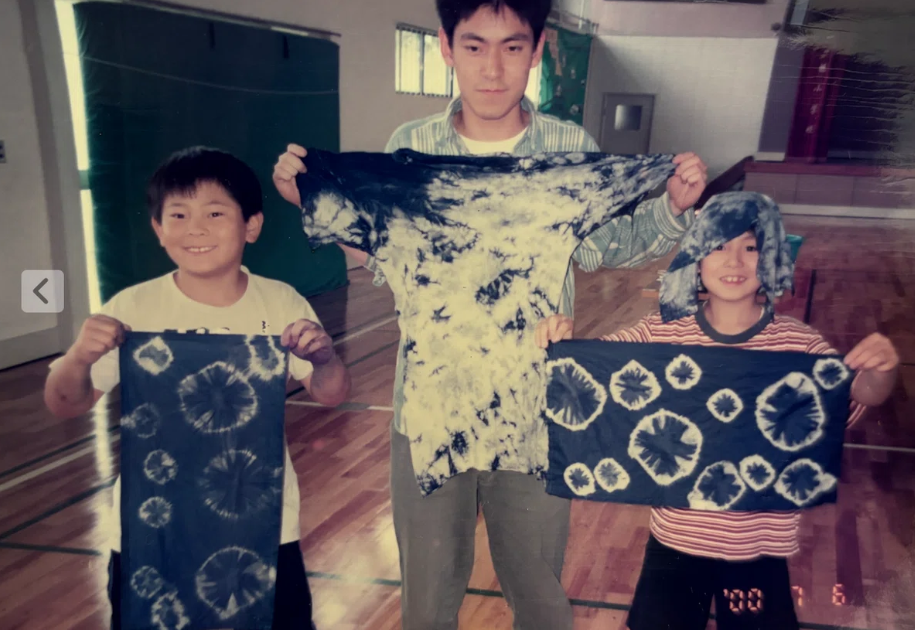

その後も児童と一緒にさまざまなことを体験させてもらった。春になれば児童と裏山で山菜を取り味わった。夏には近くの緩やかな川へ出かけ、教職員手作りのカヌーに乗った。運動会は地区住民も競技に加わり一体となって楽しみ、転出した教職員や児童も同校に集った。地域の方を講師に地元の土や植物を使って陶芸・染め物も体験した。

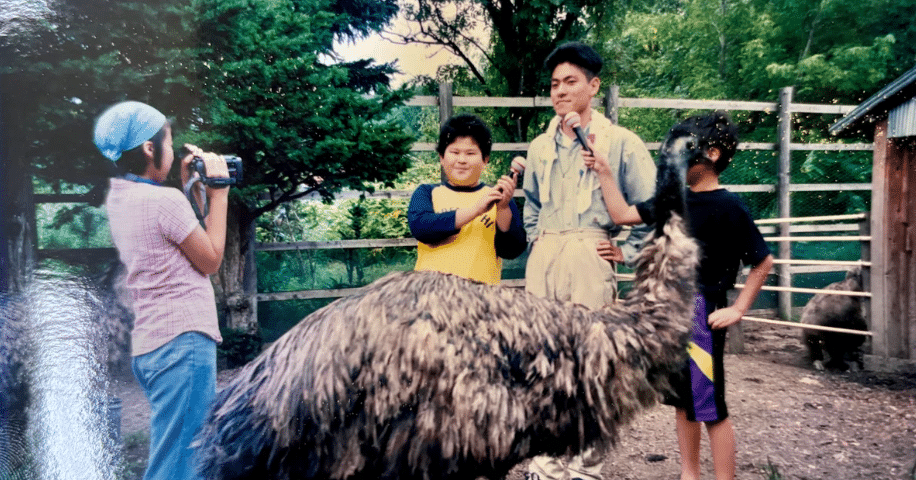

授業も小規模を生かし柔軟に対応。拙者は当時、友人とエミュー牧場の共同運営に携わっていたのだが、先生との談話でエミューの飼育体験を授業に取り入れようとアイデアが生まれると、数日後には一緒に決行。拙者が滞在中の外国人や取材に来た俳優、友人を連れて学校を訪れると、その方たちを生かした授業も組み込んでくれた。

クラブ活動も毎週、一緒に楽しんだ。ミニサッカーで汗びっしょりになった上着を脱ぎ忘れて帰ると、翌朝学校の窓に干してあった。児童が洗ってくれたのだそうだ。

児童は豊かな自然に囲まれながら、日々、のびのびと生き生きと経験を重ね、支え合いの心、生きる力を育んでいた。拙者もそんな学校で児童たちと共に成長した。

一の橋小学校は児童の減少で2002年に下川小学校に統合されて幕を閉じたが、拙者はこの学校と出会ったことで、自分のできることをしながら、地域の子どもたちと共に成長していきたいと思うようになった。

体験が育む、子どもたちの力

札幌の友人と手を組んで夏の連休に一の橋で、下川町内や札幌市内の小学生を招いたキャンプに取り組んだ。我々大人が火種の炭と食材、追加の炭を用意し、子どもたちは協力して、炭を足しながら火種をもとに火をおこし、食べたい食材を焼いて味わった。近くの森林を散策しながら遊び、日が暮れると星空を眺め、街灯に集まるクワガタを探すなどして楽しんだ。地元下川の子どもが「どこかに出かけるよりも、一の橋の時間が楽しい」と言ってくれたのが印象的だった。

町内の身近なもの、人々、場所だけでも、さまざまな体験や経験ができ、それが楽しいということを、子どもたちに伝えられる大人でありたいと感じた。

馬と共に届ける学び

2008年に新聞記者を務めることになり、住まいも下川町の中心街へと移ったが、2015年から北海道和種馬のハナを飼い、馬を生かして地域共育に携わっている。

特に2020年度からは下川町の地域共育ビジョンに基づき、学校と地域が連携して子どもたちを育む活動に取り組んでおり、拙者とハナは小学校のクラブ活動で、乗馬やひき馬、餌を採取して与えるなどの体験を提供している他、中学校の職場体験や高校の課題研究で連携することもある。

馬は人と互いを思いやり、言葉ではない「心」の対話を重ねて、心を通わせることで動く。馬との対話を通して言葉ではないコミュニケーションを学べるのである。

たとえば馬と一緒に歩く「ひき馬」は、ひき手となる馬につないだロープを引っ張らないで歩くのが基本。目指す場所まで一緒に歩くという意志を持ち、それを自分の目線や姿勢、動きなどでわかりやすく伝えることで、馬に自らの意志で一緒に歩いてもらう。

ロープを引っ張って力任せについてこさせようとしたら馬は「不快」で一緒についてくることが嫌になってしまう。ついてきてくれるときはロープを引かず「快適な状態」を保ち、勝手に違う方向に行こうとしたり、草を食べようとするなど、好ましくない行動をしようとした瞬間は、ひき手のロープで阻止し「好ましくない行動」を理解させる。

草など自分以外のことに意識がいったときは、声を掛けたり体にふれるなどして、自分に意識を向けてから意思を伝えることでまた一緒に歩いてくれる。互いの反応のキャッチボールが大切で、子どもたちはこの対話の仕組みを馬と向き合う中で学び、短時間でひき馬ができるようになっている。

未来へつなぐ小さな成功体験

2024年度から小学1年生の生活科では、ハナ(馬)と継続的に触れ合う授業を展開。2024年度は8月から2月まで10時間の授業と休み時間を使って「ハナへの餌あげ・ブラッシング」「乗馬」「ひき馬」「馬糞(ばふん)の活用」「蹄(ひづめ)の掃除と削蹄(さくてい)の実演」「馬そり乗り」「冬毛のハナに裸馬(鞍なし)で乗って、馬の体温を感じてもらう体験」を行った。担任教諭は授業を通し「児童たちは『ハナちゃんも生きている』『全ての生き物には心がある』『互いに思いやることで、互いに優しくなれる』と分かったと思う」と振り返っていた。

子どもの頃の「小さな成功体験」は大人になってからの「大きな自信」につながると感じている。子どもたちが自分より大きくて力持ちの馬に、触る、餌を与える、乗るという体験は「小さな成功体験」になるはずだ。ハナと下川町の皆さんと共に、子どもたちが小さな成功を味わえる環境を日常化していきたい。

ハナも拙者もいつか「死」を迎えるが、将来を担う子どもたちに背中を押せる「思い出」や「学び」を残していけたら、それはハナや拙者が生きた証になる。

また、下川町の子どもたちはいつか、町外へ巣立つはず。都会で暮らすこともあると思う。子どもたちが下川にいる間に、下川町の豊かな自然を守り生かしながら、支え合うことで、わずかなお金でも生きていけることを、我々地元の大人が実践しながら伝えていくことで、あるいは多様な生き方があることを知ってもらうことで、巣立った子どもたちが壁にぶつかって、心が折れそうになったとき、古里・下川を思い出し、下川とそこに住む人々を頼って、新たな希望を見出してくれたらうれしい。

Vol3を読んで子どもたちと地域が共に育ち合う姿に胸が熱くなりました。一の橋小学校での体験や、ハナと向き合う時間の中で育まれる思いやりと挑戦の心は、未来へつながるかけがえのない宝物です。小さな成功体験が大きな自信に変わり、それを見守る大人たちの温かな存在が、下川の魅力そのものだと感じました。

下川町移住コーディネーター・立花