北海道・下川町で、小峰さんは電気を太陽光で、熱を薪ストーブでまかなっています。薪と太陽、そして馬の力に支えられた“小さなエネルギー革命”の記録の中で、本当の便利さとは何か―その本質が見えてくるはずです。

持続可能な暮らしには、地域ぐるみで食とエネルギーの自給自足、地産地消に取り組むことが重要と思う。逆に言うと生活維持に不可欠なものを域外に依存するのは、持続的ではないと考えている。

エネルギー自給の基本は、リスク分散や環境負荷の軽減という観点からも、大規模な設備に依存するのではなく、一人一人ができることを心掛け、個々の住宅や事業所、区域ごとで行う小規模分散型が望ましいと感じている。困ったときには、互いに自給したエネルギーを分け合って補い合えることが理想でござる。

そんな思いから我が家も電気を太陽光パネルで発電、熱を薪(まき)ストーブなどで自給して賄っており、移動などの動力や草刈りの一部に馬の力も生かしている。今回はそのエネルギー自給生活に触れたい。

薪ストーブ

拙者の住む北海道下川町は、面積の9割を森林が占める。10月下旬から5月上旬まで雪が降り、寒いときはマイナス20℃を下回る極寒地でもある。9月から翌年6月までは暖房が必要になることが多い。薪ストーブは下川町の特色に合った熱源ともいえる。

我が家では燃焼効率の高い薪ストーブと断熱性のある煙突を使用することで、燃料の効果を高めつつ、煙突にたまる煤(すす)の削減に結び付けている。薪ストーブは60万円で購入し、煙突や設置のための住宅改修に50万円程度要した。

我が家は断熱性も気密性も低い中古住宅。冬も冷たい風が入る。灯油ストーブに依存していた頃は灯油ストーブをつけても室内が温まりづらく、消すとすぐに室内も冷えた。拙者たちも風邪をひくことが多かった。薪ストーブを導入してからは室内が暖かくなり、拙者たちも体の芯まで温まるようになり、風邪をひきづらくなった。室内の気密性が高すぎると屋外から空気が取り込めず、炉内から煙を外に排出できづらくなるので換気が必要になるが、我が家ではその心配もなさそうでござる。

薪ストーブの中で真っ赤に燃える木、まるでオーロラのように漂う炎を見ると心が和む。見ていて飽きない。その熱で沸かした湯、作った料理もおいしくて心まで温まる。寝るときはその湯を使った湯たんぽで足を温め、朝の洗顔にも再利用できる。薪ストーブにはオーブンも備わっていて、生地を手作りしてピザを焼くことも多々あり、時々友人ご家族も招いて一緒に味わっている。

薪は、町内で薪屋を始めた友人から購入している他、所有林から出た木材、地域の未利用材、端材などを利用している。愛馬ハナが出す「馬糞」も燃料になる。馬は草を食べて固形燃料にして排出してくれるのだ。薪割りも良い運動になって気持ち良い。シーズン中の料理や湯沸かしの熱エネルギーのほとんどを薪ストーブで賄い、その余熱で室内まで暖まる。北海道の冬を快適にしてくれる。

手作りミニロケットストーブ

薪ストーブを使わない時期の熱源の一つとして、手作りのミニロケットストーブ(以下、ミニロケ)も利用している。ミニロケは格段に燃焼効率の高い暖房器具「ロケットストーブ」の小型版で、一斗缶に煙突を通し、パーライト(軽土)を詰めただけの簡単な構造。身近な材料を使って1時間程度で製作でき、煙突の下端に燃料を入れて燃やし、上端の噴射熱で煮炊きする。

拙者も友人(町内在住の普久原涼太さん、田中康之さん)の指導を受けながら製作。近所からいただいた一斗缶2個、余った煙突、上部のふたに壊れたカセットコンロの五徳(ごとく)を再利用して組み立てた。以来、炊飯やジンギスカン、煮炊きなど料理の熱源に使っており、燃料に使用済み割り箸や紙、拾い集めたマツボックリ、枯れ枝などを使っている。

長所は軽くて持ち運びが簡単で、熱効率が非常に高く、一瞬で着火し、わずかな燃料で加熱が可能なこと。短時間で煮炊きができること。米と水を入れた圧力鍋を乗せて炊飯に使うと10分程度で炊ける。

短所は燃料を多く入れると一気に燃え上がり、減らすとたちまち弱くなってしまい、火力を安定させるのが難しいこと。少しずつこまめに入れる必要がある。着火直後は煙も出るし、載せた調理器具は煤(すす)で真っ黒になる。だが、ミニロケで料理をすることは、理屈抜きにやった人だけがわかる楽しさがあるのでござる。

ミニロケを使ってわかったのは、枯れ枝一塊でその日の米が炊けること。しかも枯れ枝はノコギリを使わなくても、手で簡単に折ることができる。森林の近くに住んで、身近な枯れ枝を拾い集めて運ぶ手間さえあれば、お金をかけずとも燃料は余るほど得られるでござろう。域外の限りある燃料を消費するのではなく、身近な余っている資源を手間を掛けて燃料に生かせたほうが、もっと好循環な暮らしが生み出せるのではないか―

と思わずにはいられない。

太陽光発電

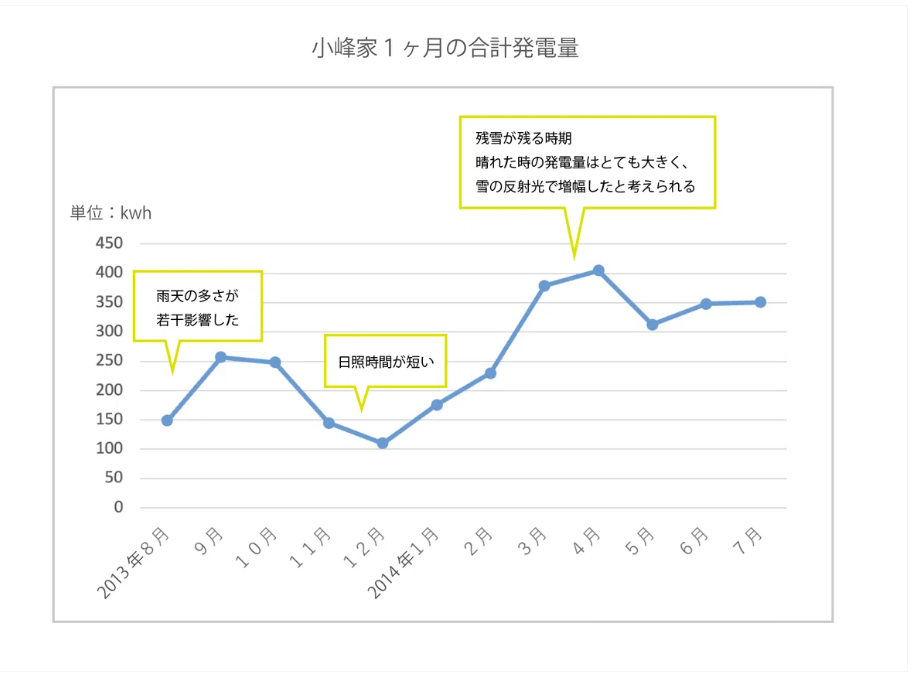

太陽光パネルによる自家発電は、2011年3月に福島の原発事故が起きたことで、電力を他人任せにせず、できることをしようと、2013年8月から設置して稼働させている。屋根に付けるには膨大な補強改修が必要だったため、庭に基礎を設け、傾き45度で発電パネル15枚(容量3.12kw)を整備してもらった。我が家の消費電力は、1日5kwh前後だが、発電量はその2倍近くの1日平均9kwhとなっている。

10年間は契約時の売電価格(固定価格買取制度)が保障されることもあって、余剰電力は売電し、発電しない夜間の消費電力を買い戻していたが、2023年5月から蓄電装置を整備して、余剰電力を蓄えて夜間の消費電力に充てている。だが、発電量が蓄電可能な量を上回って売電もしており、蓄電を有効活用するために、草刈り機などさまざまな機器を電動に切り替え、1日の消費電力は若干増え、6kwhになることもある。

北海道の太陽光発電は、パネルに雪が積もる欠点がある一方で、低温で夏の発電効率が向上することに加え、冬も地面の積雪が太陽光を反射し、パネルに当たる日射量を増加させる利点がある。

我が家では、11~1月に降雪が多くて日照時間も短くなり、発電量が少なくなるが、2月以降は晴れ間の増加と共に発電量が増え、積雪の残る3~4月が年間で最も多く発電している。

パネルは曇り空、雨天、薄い着雪時も、わずかだが発電している。しかし、大量の雪に覆われてしまうと、晴天でも発電しなくなる。パネルに積もる雪は、発電時の熱や気温の上昇で自然に落ちるが、放置しているとその分、発電量が減るので、我が家では地面にパネルを設置している利点を生かし、降雪後、軽く積雪を落している。

冬は発電量が落ち込む時期があるのだが、冬は薪ストーブで多くの熱源を賄えるため、消費電力も減る。時期ごとに使うエネルギーを変えていくことで、家庭ごとのエネルギー自給は可能と感じている。エネルギーの自給は利益を得るためではなく、暮らしに必要なものを自分たちで確保する観点で取り組むべきものと考えている。

下川町も各家庭のエネルギー自給を支援

下川町では、各家庭で燃焼効率の良い薪ストーブや太陽光発電パネルを整備する際、その費用の一部を支援しており、拙者も補助制度を利用させていただいた。

災害の備えに

2018年9月に北海道全域で停電が起きた。我が家は自家発電だったため、テレビでニュースを観ることができ、いち早く状況を知ることもできた。日ごろ充電式の照明も利用しており、夜間も明かりをともすことができ、ミニロケ、七輪を使った炭火などで料理や湯沸かしもできた。

その日はテントで生活し、妻や愛馬ハナと真っ暗闇の夜空に光る星を眺めながら食事を味わい、一晩を明かした。個々が日ごろから可能な限り備えることで、災害時にもある程度、自力で生活を維持することができる。各自で備えることで、支援が必要な人たちを救うことにも結び付くはずでござる。ニントモカントモ。

移住の相談を受ける中で、「田舎は不便じゃないですか?」とよく聞かれます。確かに、コンビニも病院も少なく、冬は雪かきをする日も。でもその「不便さ」を少しずつ自分の手で埋めていくうちに、暮らしが豊かになっていく実感があります。

電気をつくり、薪を焚き、馬と動く。手間はかかるけれど、エネルギーを自分で生み出すと、世界とのつながり方が変わる気がします。買うのではなく、まかなう。与えられるのではなく、つくる。そこに生まれる「小さな誇り」こそ、地域で暮らす力の源なのかもしれません。

下川町移住コーディネーター・立花