「高校は、通える範囲で選ぶもの」。そんな常識が変わり始めています。

全国170地域で展開する「地域みらい留学」は、子どもたちが自分の意志で学びの場を選び、地域で暮らしながら高校生活を送る仕組みです。偏差値や通学圏ではなく、「どんな環境で成長したいか」で高校を選ぶ。その体験が、子どもたちの人間的な成長だけでなく、進学や将来の選択にも確かな影響を与えています。

また卒業後も継続的に地域に関わる関係人口として、各地域の活性化にも関わっているようです。

今回は、高校3年間の国内留学制度を全国に広げてきた一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事、岩本悠(いわもとゆう)さんと、広島県大崎上島町の広島県立大崎海星高等学校で地域みらい留学生の学びの支援を行っている一般社団法人まなびのみなと代表理事、取釜宏行(とりかまひろゆき)さんに、ネイティブ.メディア編集部の熱田がその現場の実情を伺いました。

一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事 岩本悠(いわもとゆう)

東京都生まれ。学生時代にアジア・アフリカ20ヶ国の地域開発の現場を巡り、その体験学習記『流学日記(文芸社/幻冬舎)』を出版。その印税等でアフガニスタンに学校を建設。幼・小・中・高校の教員免許を取得し卒業後は、ソニーで人材育成・組織開発・社会貢献事業等に従事する傍ら、開発教育・キャリア教育に取り組む。2007年より海士町で隠岐島前高校を中心とする人づくりによるまちづくりを実践、第一回プラチナ大賞(総務大臣賞)等を受賞。「日本を立て直す100人(朝日新聞出版・AERA)」に選出。2015年から島根県教育庁と島根県地域振興部を兼務し、教育による地域創生に従事。2016年特別ソーシャルイノベータ―最優秀賞を受賞(日本財団)。<近著>『未来を変えた島の学校‐隠岐島前発ふるさと再興への挑戦』(共著、岩波書店、2015)

一般社団法人まなびのみなと代表理事 取釜宏行(とりかま ひろゆき)

両親が教員のもとで育つ。教員志望だったが教育実習で自分の力の無さを感じて、大学卒業後はベンチャー企業で武者修行。その後、2011年に広島県大崎上島町にUターン。2014年、広島県立大崎海星高校の統廃合の危機をきっかけに、魅力化コーディネーターとして魅力化PJに参画。2019年、仲間とともに一般社団法人まなびのみなとを設立。大崎上島・広島を拠点に「高校を起点とした町づくり」から「学びを起点とした持続可能な地域社会づくり」へ。趣味はキャンプとトライアスロン。取組は『高校魅力化&島の仕事図鑑 地域とつくるこれからの高校教育』(大崎海星高校魅力化プロジェクト編著)『地域連携・キャリア教育・探究学習がつながる!みんなの「仕事図鑑』(共著)として書籍化。)

1. 子どもが「自分で選ぶ高校」──地域みらい留学が広げる学びと将来の可能性

熱田: 今回はインタビューのお時間いただきありがとうございます!学生時代にインターンとして関わらせていただいた「地域みらい留学」について、取材を行わせていただけることにご縁を感じております!まずは、「地域みらい留学」という取り組みについて教えてください。聞き慣れない方も多いと思うのですが、どんな仕組みなんでしょうか。

岩本:もともとは、島根県隠岐諸島の海士(あま)町にある「隠岐島前(どうぜん)高校」での実践が始まりなんです。島にある唯一の高校を、魅力ある教育環境にしていこうと取り組んだのが約20年前でした。当時、私もこの取り組みを担当しており、全国から生徒を募集して、地元の子どもたちと一緒に学ぶ環境をつくったんです。これが地元の高校生や地域、留学生にとって、大きな学びと成長の場になりました。

熱田:始まりは島根県海士町から、そして全国に広がっていったんですね。

岩本:はい。現在は北海道から沖縄まで、全国およそ170地域が参加しています。生徒は、自分の学びたい地域を選んで、そこで3年間を過ごすことができます。高校選びというと、「通える範囲の中から」「偏差値で」決めるという印象も多いと思います。でも、地域みらい留学ではそうではなくて、全国から自分軸で「自分がどんな環境で、どう学びたいか」を基準に選ぶのがポイントになっています。生まれた場所は選べないけれど、学ぶ場所は自分で選べるんです。

熱田:単なる“高校を選ぶ”というより、“学ぶ地域を選ぶ”という感じですね。

岩本:そうですね。学校だけでなく、地域そのものが学びの場になるのが大きな特徴です。生徒たちは寮生活を送りながら、放課後は地域の人たちと一緒に活動したり、地域課題の発見や解決に取り組んだりしています。そうやって“暮らしながら学ぶ”という体験を通じて、人間としてすごく成長するんです。

熱田:高校3年間の進路選択で考えると、通信制高校やオンライン学習も増えていますが、それとはどんな違いがあるんでしょう。

岩本:通信制は、家の中やネットの中で完結するという良さがあります。ただ、地域みらい留学の特徴は「超絶ディープな」リアル体験の中で、日々成長できるというところです。寮生活の中で深く関わり、地域の人たちと協働して課題に取り組む。怒られたり、褒められたり、助けてもらったりしながら、実社会の関係性を学んでいくんです。

熱田:まさに“リアルな人間関係”の中で育つということですね。

岩本:そうです。それに加えて、「越境する経験」そのものが大きいんです。地域みらい留学を最終的に決めるのは子どもたちで、その子どもたちが親元を離れ、自分の知っている世界から全く新しい地域に一人で飛び込んでいく。その中で人間関係を築いたり、文化の違いを乗り越えたりする。そんな越境の体験は、本人の成長を一気に加速させます。

取釜:海外留学と似た経験を国内の高校で体験できる。そんなイメージが近いかもしれませんね。ただ、決して楽なことばかりではありません。寮生活では意見がぶつかることもあるし、地域活動が思うようにいかないこともあります。そうした“衝突”や“葛藤”があるからこそ、人間力が鍛えられていく。支えになるのは、「高校3年間をこう過ごしたい」という自分の意志なんです。

熱田:中学3年生で自分の意志で勇気をもって飛び込んで行くこと、そして地域社会という人としての成長が得られる環境であることの魅力についてはよくわかりました。一方で、親御さんとしては「高校卒業後の進路面はどうなのか」という心配もあると思うのですが。

岩本:よく聞かれる質問ですね。地域みらい留学の卒業生たちは、進学や就職などそれぞれの自己実現に向けた進路選択をしています。中には、難関大学と呼ばれる──たとえば早稲田や慶應、国公立大学など──に進んでいる生徒もいます。地域での活動や探究の経験は、総合型選抜や推薦入試でも評価されています。大学側も、地域で実践してきた経験や、課題解決力を持つ生徒を求めていると思います。

熱田:そうなんですね。地域みらい留学生はリアルな地域社会で挑戦してきた経験を活かして、その後の就職や大学進学にも繋げていっているんですね。

岩本:そうなんです。地域みらい留学は「人としての成長」だけではなく、進学面でも結果が出ています。“地域で学んだからこそ伸びる”という形なんです。知識を覚えるだけでなく、学びを自分ごととして考えられる。そうやって育った子たちは、どんな環境でも力を発揮できるようになります。

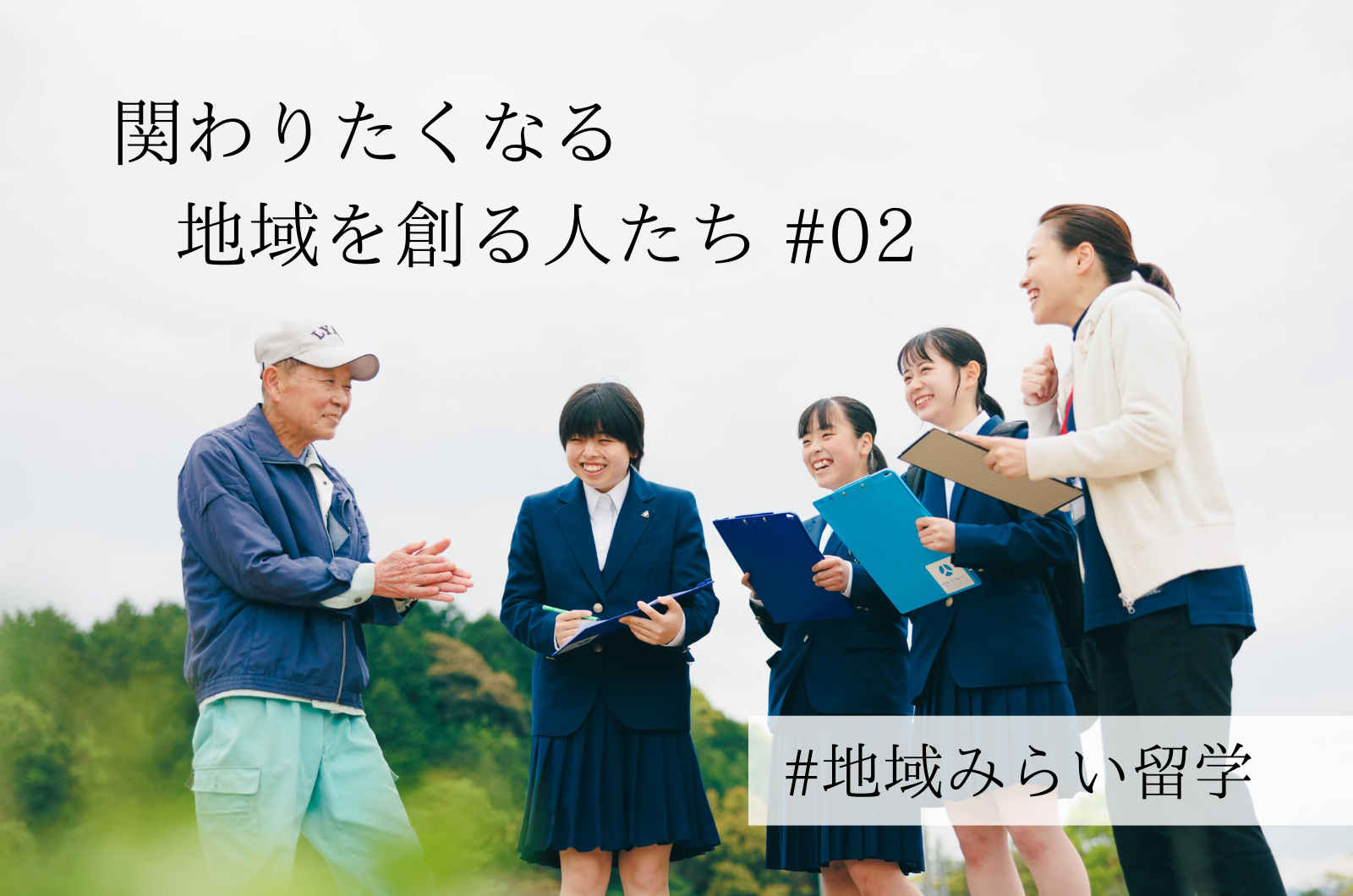

[地域みらい留学の活動の様子]

2. 変わるのは子どもだけじゃない──地域みらい留学がもたらした地域の変化

熱田:地域みらい留学の取り組みを全国に広げてこられた岩本さんと並んで、10年近く広島県大崎上島町で生徒を受け入れてきたのが、取釜宏行さんです。取釜さんは、どのようにこの取り組みに関わるようになったのでしょうか。

取釜:私は大崎上島の出身で、大崎上島町は人口約7000人ほどの橋のかかっていない離島です。もともとは教師を目指していたんですが、14年前にUターンして地元の子どもたちと学ぶ私塾を始めました。しばらくすると、島で唯一の県立高校が統廃合の危機に直面したんです。

「このままでは島の学校がなくなってしまう」と感じ、地域の一人として何とかしようと立ち上がりました。ちょうどその頃、岩本さんたちが取り組んでいた隠岐島前高校の話を知り、「これしかない」と思って現地を見に行ったのがきっかけです。

熱田:隠岐島前高校を視察されたのが、地域みらい留学への第一歩だったんですね。

取釜: そうですね。島前高校の現場を見て、「これしかないだろう」と強く思いました。あれから12年、地域の1人の大人として生徒たちを地域に出して活動を行い、その活動が今では大崎海星高校で「高校魅力化プロジェクト」として続いています。

熱田:実際に取り組んでみて、地域はどう変わりましたか。

取釜:大きく変わりましたね。地域みらい留学を通して、外から意志のある中学生が入ってきてくれるようになりました。それによって、地域の高校がまるで“社会の縮図”のようになったんです。

たとえば一つのクラスで、偏差値25から65の子まで一緒に学んでいる。今までは地元の子だけで、価値観や人間関係が似通っていましたが、全国からいろんな背景を持つ生徒が集まることで、コミュニティが一気に多様になりました。

熱田:それは学校というよりも、まさに社会そのものですね。

取釜:そうなんです。地域みらい留学をやっていなかったら、今の学校の姿はなかったと思います。地域の子どもたちも、全国から来た仲間との出会いを通して刺激を受けていく。今までは大学進学と同時に「外に出る」ことでしか得られなかった出会いが、島の中で生まれるようになりました。結果として、地域に新しい風が吹き込み、地元の保護者さんたちも「県外から生徒が来るから通わせたい」と言ってくれるようになるなど、地域そのものが変わっていったと思います。

熱田:実際に、生徒たちの変化として印象的な事例はありますか。

取釜:たとえば地元生の一人で、もともとは人前で話すのが苦手で、プレゼンなんて絶対に嫌だと言っていた子がいました。ところが、地域みらい留学生たちと関わるうちに、「自分も挑戦してみよう」と思うようになって、高校2年生の秋に初めて人前で発表したんです。それが自信につながって、最終的には広島県代表として探究の発表会に出場するまでになりました。

熱田:すごい成長ですね。自分の殻を破るような経験があったんですね。

取釜:そうですね。その子は今、大学生になっているのですが、今年の広島県の探究の発表会で堂々と司会を務めるなど活躍しています。高校時代に得た成功体験が、人生の中で大きな支えになっていると話していました。

熱田:地元の子が変わる一方で、県外から来た生徒たちはどうでしょう。

取釜:彼らも本当に大きく成長をしていますね。例えば、最初は新しい環境になじめず悩んでいた生徒が、趣味のカメラで賞を取ったことをきっかけにカメラを使いながら地域に出始めて、フェリーの中で写真展を開いたりしました。その子は3年間で何万枚も撮影し、卒業の時には自分の写真集を作って販売したんですよ。今でも高校のプロジェクトにカメラ講師として関わってくれています。それらの成果もあり、無事に第一希望の進路も実現しました。

熱田:環境になじめなかったところから、地域を舞台に行動を起こすまでに変わるなんて、とても大きな成長ですね!今のお話から、学びが“地域に出ること”と自然につながっているとも感じました。

取釜:はい。大崎上島町では、授業だけでなく、放課後や休日の活動の中でも、地域の人たちが生徒を見守ってくれる。地域ぐるみで育てる環境があるんです。

そして、それは一方的な支援ではなく、「生徒も地域を支える側になる」という関係です。地域の大人と生徒がお互いに学び合いながら成長していく、双方にとってプラスに働いていくからこそ、ここまで続いているんだと思います。

岩本:取釜さんのような地域の方々の存在を、私たちは“コーディネーター”と呼んでいます。学校の先生だけでは支えきれない部分を、地域と一緒になって担ってくれる。生徒にとっては、先生でも親でもない“もう一人の大人”がいるというのが大きいんです。

取釜:確かにそうですね。地域で受け入れる側の私たちは、生徒が来てくれること自体に感謝しています。だから、生徒自身のやりたいことに対して、地域としてできることは全部やるという気持ちで受け入れているんです。おせっかいなくらい関わる。それが大崎上島町の地域の良さかもしれません。

熱田:子どもを送り出す親としても、そんな地域があるなら安心できますね。

取釜:本当にそう思います。地域の大人たちが「うちの子のように見守る」姿勢で関わることで、子どもたちも自分の居場所を見つけていく。結果的に、子どもだけでなく地域も元気になっていくんです。

[生徒たちを受け入れる大崎上島の”島親”の皆さん]

3. 「第二のふるさと」を育てる──高校卒業後も続く地域とのつながり

熱田:地域みらい留学で過ごした生徒たちは、高校を卒業したあと、どのような道を歩んでいくのでしょうか。

岩本:卒業生の多くは、進学や就職でそれぞれの道を選び、地域からは巣立っていきます。でも面白いのは、卒業してからも「地域とのつながりが続く」ことなんです。地域みらい留学で学んだ子どもたちは、「あの町に自分は育ててもらった」と感じていて、時々帰ってきたり、思い入れのある地域で自分がやりたいことをチャレンジするために戻ってきたりするんです。まさに「第二のふるさと」ですね。

熱田:卒業生が、母校の写真展のプロジェクトの講師として関わってるとおっしゃってましたが、これもまさにその事例ですよね。卒業して終わりではなく、関係が続いていくのは素敵ですね。

取釜:そうですね。高校3年間を見守ってきている地域の大人としてはすごく嬉しいことです。大崎上島町では、高校3年間の生活を地域の大人が島親となって見守っています。卒業後島に遊びに来る時は、島親の家に友人や家族と泊まるなどつながりが続いたりしているんです

熱田:島親の家に友人や実の親御さんも泊まるというのは驚きです!まさに親戚のような存在なのですね。

取釜:私もその話を聞いた時は驚くと同時に感動しました!これからも、卒業生たちにとっての居場所であり、自然と「帰りたくなる」地域であり続けるために努力をしていかないといけないなと思っています。

熱田:“帰ってこい”ではなく“帰りたくなる”という言葉、すごく印象的です。

取釜:ええ。子どもたちが自分の道を歩みながらも、「あの人たちがいるから頑張ろう」と思えるような地域でありたいんです。そういう関係は、お互いに励みになります。

岩本:それはまさに、地域みらい留学が目指している新しい地域とのかかわり方のかたちだと思います。地域みらい留学は、高校生の時期にその第一歩を踏み出す場なんです。初めての「越境」である高校3年間という限られた時間の中で、地域の人たちに背中を押してもらいながら、さまざまなチャレンジを経験する。

そして、自分を応援してくれる人がいるという安心感が、次の挑戦を後押ししてくれるんです。

熱田:高校3年間の積み重ねた地域との繋がりが、子どもたちの人生にとって大きな財産になっていくのですね。地域みらい留学を行った生徒にとって、地域は、担い手として関わる場所でもありますが、それ以上に“人生にとっての居場所”になっていく。そんな地域との関わり始めもあるのかと。私も非常に勉強になりました!

取釜:そうですね。うちの島でも、高校魅力化の取り組みを10年近く続ける中で、「また帰ってきたい」「町に関わりたい」と言ってくれる卒業生が増えています。高校3年間を通じて得た経験を、今度は次の世代に返していく。そうした循環が少しずつ広がっているのを実感しています。

他地域でも同じような動きがあると思いますが、今後は卒業生や地域に関わりたい人たちが、様々なかたちで関われる仕組みをつくっていきたいです。イベントやプロジェクトなど、関わり方の深さに合わせて“関わりしろ”を広げると同時に見える化していければと思っています。

その経験は、人間力を育てるだけでなく、大学進学や就職といった次のステップにも確かな力を与えています。

[大崎海星高校生徒たちの活動の様子]

編集後記 / 学びの舞台は、もっと自由であっていい

地域みらい留学は、子どもたちが「どこで、誰と、どう学ぶか」を自分で選べる仕組みです。地域で暮らし、挑戦し、人との関わりの中で育つ3年間は、教室では得られないリアルな学びに満ちています。

地域の人々が“もう一つの家族”として生徒を見守り、卒業後も続くつながりを育てている。「帰ってこい」と言わず、「帰りたくなる地域でありたい」と願う大人たちの存在が、次の挑戦へと背中を押しています。

学びの舞台は、もっと自由でいい。その一歩を踏み出した先に、教育魅力化による関係人口として地域と関わり続ける、“第二のふるさと”と呼べる出会いが待っています

文責:ネイティブ.メディア編集部