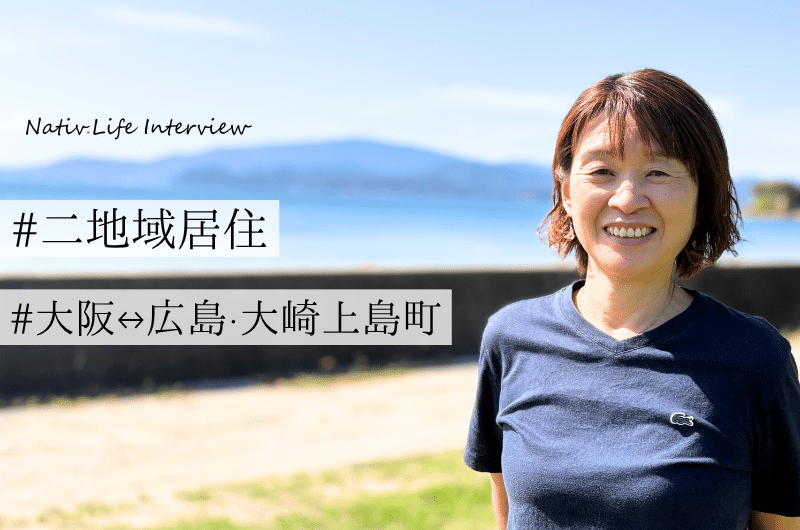

この春新たに始まった連載企画「Nativ.Life インタビュー」。移住や二拠点居住などの暮らしの場所を自ら選ぶ様々な生き方を実際に選んだ人たちから、これからの時代の新しい生き方やライフシフトの形を探るヒントをお届けします。

第3回は、大阪と広島県大崎上島町を行き来する寺川智子さん。ご両親の介護をきっかけに二地域生活を始め、今は島での暮らしが多めの生活です。元々実家だったメガネ屋さんをDIYで改装して立ち上げた、人気のスパイスカレー店を営みながら、島の学生を支える活動などにも奔走されています。この生活に至った背景や日々の工夫、そして小さな助け合いが地域に生み出す価値などを、Nativ.media編集長の倉重(しげ)とのインタビューで垣間見てみたいと思います。

「大阪×広島・大崎上島」— 介護がきっかけの二地域生活の暮らしのリズム

しげ:今日はインタビューの機会をいただいて、ありがとうございます。まずは今の暮らしから伺います。大阪と広島の大崎上島町をどんなペースで行き来されていますか?

寺川:今は島にいる時間が月の4分の3くらいです。大阪は月に1週間前後、様子を見に帰る感じですね。

しげ:大阪にはお家があって、ご家族はそちらなんですよね。ご主人は普段は…?

寺川:はい。夫は横浜で単身赴任で勤めています。三人の息子もそれぞれ独立して、全国各地に散らばっています。大阪には夫の両親がいて、ふたりとも元気なんですが、私たち家族も時々大阪に集まるような感じですね。

しげ:二地域生活を始めたのは、どのくらい前ですか?そのきっかけも教えてください。

寺川:始めて丸4年になります。きっかけは大崎上島に住む私の実の親の介護でした。父が体調を崩し、月に1回は土日で実家に戻って母をサポートしていたんですが、老老介護で限界が見えてきたので、その頻度と滞在日数を増やしたんです。

しげ:我々の世代共通の問題ですよね…。

寺川:そうですね。父が入院し、母にも物忘れが出てきて、島にいる時間を増やそうと決めました。そこから生活の軸が島に移りましたね。今は母の介護をしながらという感じです。

しげ:4年前といえばちょうどコロナ禍でしたね。移動は大変ではなかったですか?

寺川:そうですね、やや状況が少し落ち着いた頃に動きはじめたくらいかな。この生活を始めるに当たって、大阪でしていた大学の事務の仕事を辞めました。

しげ:なかなかのご決断ですよね。大阪のご自宅は維持しつつ、島に長く滞在する形ですね。月1回は”大阪に”戻るという..。

寺川:そうですね。大阪には家がありますし、夫の両親は今も元気なので、私に特別な役目があるわけではないのですが、顔を出すようにしています。逆に少しホッとするようなところもあるので(笑)

しげ:二地域生活を始めて、いちばん大きく変わったのは何でしょう。

寺川:やはり時間の使い方ですかね。島にいると母の様子を見ながらも、自分のやりたいこともできるので。

しげ:二地域の距離は、負担ではないですか?

寺川:距離はありますが、前から月1回は通っていたので、移動自体には慣れています。役割の切り替えがはっきりした分、かえってペースを掴んで無理のない範囲で続けられています。

しげ:家族の状況の変化に合わせて、島にいる比率を調整してきたわけですね。

寺川:はい。島での時間を増やす判断は、今は良かったと感じています。

しげ:大阪でのお仕事を離れたことは大きな転機でしたね。生活の主軸を島に置いた。

寺川:そうですね。その仕事も好きでしたが、その仕事は誰にでもできるけど、親の介護は私にしかできないと思ったので、こちらを選びました。

しげ:二地域居住を続けるうえでの、「ルール」みたいなものはありますか。

寺川:やっぱり、あまり無理をしないことと、どちらも楽しむことですかね。大阪と大崎上島を定期的に行き来することで、自分自身の暮らしのペースを整えているところもある気がしています。

しげ:なるほど。今の生活になるきっかけは大変な事情のように見えますが、それをかなりポジティブにとらえていらっしゃるのがすごいですね!しかも楽しんでるし超アグレッシブ!(笑)本当に素敵だなと思います。では次は、島での活動について詳しく伺いたいと思います。

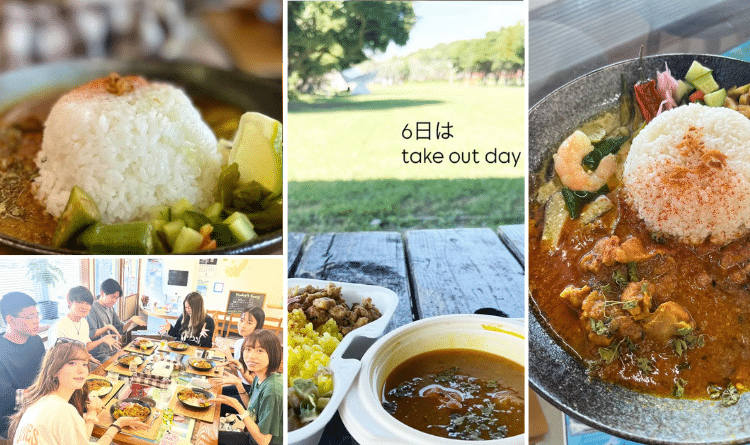

「島でカレー屋をやってみよう!」—息子さんの後押しで開業、DIY改装とメニュー模索の3年

しげ:そもそも、そういう事情でなかなか忙しい中、さらに「島でカレー屋さん」を始めたきっかけは、どんな出来事だったのでしょう。

寺川:最初のきっかけは、大阪にあるスパイスカレー屋さんのカレー教室に行ったことでした。初めて作ったバターチキンカレーが驚くほど美味しかったんです!(笑)家でも作って家族や近所の人に振るまったら想像以上に好評で…「これ、いけるね」と。今思えばそれがカレーに関わるきっかけでしたね。

しげ:なるほど。でもそこから「お店を出す」までにはまだまだ遠い気がするんですが…そこまではどういう過程があったんでしょう?

寺川:介護だけのために島に帰るのはもったいないし、実家が店舗付きだったのでそれで何かできたらと思ったのがきっかけです。やっぱりふるさとの島でも何か自分らしいことをやってみたかったのもあるんですよね。もちろん色々悩んだんですが、最後の最後は三男のひと言が後押しになりましたね。「カレー屋したらええやん。インスタ作るで」と一緒に乗っていた車の中で言われて(笑)お店の公式アカウントまでササッと立ち上げてくれました。私自身、まだ当時はSNSにも疎くて。でも気づけばあれよあれよと島の人たちが次々フォローしてくれて、「寺川さん、いつオープン?」なんて。もうやるしかないっていう状況になったんです(笑)

しげ:いやー。それはすごい!息子さんナイス“追い込み”ですね。

寺川:はい。郵便局に言っても「カレー屋するん?」なんて声をかけられたりして、いよいよ覚悟が決まりました。そこからレシピ研究を本格的に。最初は牛すじカレー一本で勝負するつもりでしたが、手間とコストがかかりすぎると気づき、方向転換しました。しげ:島の人たちがランチで利用しやすい価格帯や食べやすさを意識してメニューを再設計したんですね。

寺川:島内だと、都会のような金額ではお客さんはあまりきてくれないでしょうしね。

しげ:準備から開店まではどのくらいの時間を。DIYも多かったとか。

寺川:仕事を辞めてから丸1年はかかりましたね。できるだけ昔の雰囲気は残しつつも、古い壁は自分で剥がし、床も自分で貼りました。家族や島の仲間も手伝ってくれて、毎日少しずつ進めました。

しげ:島だと食材を仕入れるのも結構大変ではないですか?

寺川:野菜などの食材は、なるべく島のものを使います。沢山採れた野菜をいただいたりするのでそれを使わせてもらって作ることも多いです。島でのこの野菜がないと作れないかな…。私より年上の方ばかりなので、野菜作りを頑張って続けてもらいたいです。

しげ:なるほどー。それは本当にすごいことですね。みんなが支え合ってる。逆に寺川さんのカレーが、みんなをつなぐような役割も担ってるとも言えそうですね。

寺川:ありがたいですね。本当に…。

しげ:自分も何度か食べさせていただいたんですが、寺川さんのカレーは奇をてらわず、でも家庭では出ない“満足感”もしっかりありますよね。ホントに美味しかったです!

寺川:嬉しいです!自分としても「一般的なカレーの枠を超えない」ことに気をつかっているんですよ。田舎のおじいちゃんでも「まあまあ美味しい」と言ってくれる味の範囲に整えつつ、家では作れない一皿にする。尖らせすぎず、少しだけ“外食の楽しさ”を入れるさじ加減を心がけています。

しげ:看板メニューの一つのバターチキンはまさにその象徴ですね。最近のレトルトも美味しいんですが、やっぱりあの香りは家では味わえない。そこまで研究されて…。でも基本お店ではワンオペですよね。3種類もつくるのは大変では…?

寺川:最初は大変でしたけど、今はなんとか。配膳だけでなく、時には片付けなども島のお客さんが手伝ってくれたりしますしね。みんな本当に優しいんですよ!先日は、初めて観光で来られたような方も見かねて(笑)コップ運んでくれたりして…申し訳ないですけど(笑)助けてもらっています。

しげ:お店もちょうど丸3年を迎えたところだそうですね。もうすっかり慣れていらっしゃるんですかね。

寺川:無理しすぎないようにしてますね。私らしい店でいいですし。島の人に喜んでもらえる味を守りながら、来てくれた人の時間を少しだけ豊かにできれば十分だと思っています。

[大崎上島にあるTAKEMOTO_CURRY(KARI)]

「つなぐ場をつむぐ」— ひと・情報・チャレンジが巡る島のコミュニティづくり

しげ:介護とカレー屋さん。それだけでも大変そうなんですが、さらに島の学生さんたちを支援もされているとか!

寺川:はい、そうなんです。一般社団法人の「島つむぎ」という団体に所属してまして、島外から島にある海星高校に入って下宿生活をしている子たちの食事をサポートしてます。”海星ママ”という活動ですね。

しげ:大崎上島は人口約6,000人の町ですが、高校が3つもあって、若い人をよく見かけますよね。やっぱりそれが島の活気の源になっている感じがします。

寺川:そうなんです!島では島外からの修学旅行生を民泊として受け入れたりもしているんですよ。都会に住む子たちが、島の良さを感じてくれるように島の受け入れ家庭の皆さんは頑張っておられます。

しげ:いわゆる関係人口としては地域にとって最高の人材ですよね。大崎上島は、広島県も注力する「学びの島」として有名ですが、そういう島の皆さんのサポートがあってのものなんですね…。いやホントにすごいな。

寺川:皆さん、すごいです。海星ママは親元から離れて島に来てくれた子たちに、少しでも美味しい食事をしてもらいたいという気持ちで活動してます。それに今、その活動を島の人たちにも広げて、時々だれもが一緒に食事ができる「島食堂」をやろうという話になって、その準備もしています。

しげ:なんと。まだ広がるんですか?すごいですね…。

寺川:10人分作ることになって、じゃあ30人分作って島の人たちにも子供たちと一緒に食べてもらおう!…と。

しげ:いやいやいや…(笑) 食事できる対象は特に制限無しということですかね。

寺川:はい誰でも。一人暮らしや単身赴任の方が、たまに温かい料理を囲める場にしたいと思っています。月1回の定期開催を目指せたらいいなと、仲間と相談しながら進めてます。

しげ:カレー屋さんから、学生さん達の食事、さらには島食堂まで。本当に”食”で島を繋げていらっしゃるんですね。

寺川:そうできるといいですね。

しげ:今後、さらにこうした活動がどうなっていけばいいとか、何か考えていらっしゃることはありますか?

寺川:そうですね、やっぱりこうした活動に、若い人たちもどんどん関わってもらえると嬉しいですよね。大崎上島は移住者も増えてますし、こうした活動の延長線上が、若い人たちの活動の場や、仕事につながっていったらいいなという思いはありますね。

しげ:それは本当にそうですよね。町内で様々なユニークな活動をされている人も増えてますし、自治体や広島大学などとの産官学連携の取り組みも、色々伺ってます。そうした活動が次の世代にもつながっていけば、また更に可能性が広がりますよね。

寺川:はい本当にそうだと思います。誰かの“ちょっとの収入”になる小さな仕事を増やしたいですね。若い人たちが自由に動ける余白を残したいです。若い人たちが私みたいな二地域居住をしながら、島にも住んで、島での役割としての仕事が作れたらと思います。

しげ:最後に伺いますが、今の生活スタイルは寺川さんにとってどんなものですか?

寺川:一言で言うと楽しいですよ。やっぱりやりがいもありますし。でも前提として私は恵まれていると思います。お店は実家なので家賃もかかりませんし、生活面を支える夫の収入もありますし。だから無理しすぎないようにやれる環境がありますからね。ありがたいなと思います。私の周りの人で、私のやることを反対する人もいない。応援してくれる人が周りにたくさんいるから何でもできるので、本当に感謝しています。だからこそ、自分らしく”ふるさと”に何かできればとも思います。

しげ:その姿勢が素敵ですね。しかもそのアグレッシブさは本当に見習いたいです(笑)

寺川:背伸びせず続けることが、大事かなと思ってます。

しげ:ますますのご活躍をお祈りしてます。お体には十分お気をつけて下さい!

寺川:はい、ありがとうございます。

編集後記

介護がきっかけで始めた二拠点生活。それを寺川さんは、持ち前の明るさとアグレッシブさで人一倍前向きに捉えて、島での暮らしの中で自分らしい活動の場を自ら開拓し、それをどんどん広げられています。それでも決して「無理をしない」スタンスで、自分なりに楽しんでいる様子は、島の仲間の支えもあってどこか自然体で穏やかに充実したもののように見えます。こうした姿勢は地域に関わる”関係人口”となる人たちにも大いに参考になる気がします。

日々お忙しいとは思いますが、しっかり自分で自分の人生のハンドルを握られているからこそなんだなと強く感じました。寺川さんとお話していると、本当にあっという間に時間が過ぎます。また近いうちに絶品のカレーを頂きながら、続きのお話をうかがいたいなと思いました。

ここまで読んでいただきありがとうございました! では、また次回のNativ.Life Interviewでお会いしましょう。

文責:ネイティブ.メディア編集長 倉重

※Nativ.Life Interviewシリーズ 1本目の記事はこちら。

2本目はこちら