秋風が心地よく吹き抜ける頃、鳴門市大麻町大谷地区で開催される「大谷焼窯まつり」。

240年以上の歴史を持つ伝統工芸「大谷焼」は、いま、日々の暮らしに寄り添う“普段使いの器”として、幅広い世代から愛されています。

今回は、そんな大谷焼を長く愛用してきた方々の声を取材。

「特別なときだけでなく、毎日使いたくなる」と語る人々の暮らしから見えてきたのは、“焼き物がもたらす心豊かな日常”でした。

この秋、手仕事のぬくもりと出会う2日間──あなたも「お気に入りの一品」を探しに出かけてみませんか。

※画像はイメージです

第一章:暮らしに溶け込む“鳴門の器”

朝の食卓に、夜のくつろぎ時間に。

大谷焼は「特別な日のための器」ではなく、日常をちょっと心豊かにしてくれる存在です。

「我が家の大谷焼は“普段使い”の器なんです。」

そう話すのは、大谷焼愛用歴15年の女性・Tさん(40代)。

「最初は“割引で買えるなら”※と軽い気持ちで窯まつりに行ったのがきっかけ。でも今では、年に一度家族で訪れるのが恒例行事になっています。」

※大谷焼 窯まつりでは、大谷焼の対象商品が15~20%引きで購入できる。

そう言って、Tさんはスマートフォンに保存している写真を見せてくれました。

食卓に並ぶ濃紺のお皿とカップ。

Tさん愛用の大谷焼のひとつ。深い紺色が盛り付けられたサンドイッチの色味を鮮やかに引きたてている

「我が家では大谷焼を毎日使っています。大谷焼の食器でコーヒーやお料理をいただくと、朝は『よし!今日もがんばるぞ!』とテンションが上がり、夜は『今日も1日よくがんばったね!』と、自分をほめてあげるきっかけになるんです。大谷焼の食器を使うことで、すごく心豊かに生活できていると思います。」

第二章:コーヒーの香りとともに、夫婦の時間を

30代の男性・Kさん夫妻にとっても、大谷焼は生活の中に欠かせない存在です。

「最初は仕事の関係で知っただけだったのに、今ではすっかり愛用しています」と笑います。

もともと焼き物に興味を持っていたKさんの奥さま。

でも、わざわざ購入してまで生活の中に焼き物を取り入れようとは思っていなかったとのこと。

そんなときKさんのお仕事の関係で「大谷焼 窯まつり」を知り、おふたりで足を運んだそうです。

そこで出会ったのが、このコーヒーカップ。

「焼き物のカップで飲むコーヒーって、なんだか丁寧に生きてる感じがするんです。」

と、Kさん。

また、同じタイミングで小鉢も購入したそうで、

「食卓に大谷焼の食器がひとつあるだけで、料理も不思議とおいしそうに見えるし、日常が彩り豊かになりますね。」

と語ってくれました。

深く温かみのある色合い──。

それは毎日の食卓を包み込むように、夫婦の会話と笑顔を育ててくれる、とても大切な存在のように思えました。

第三章:鳴門の伝統工芸とともに暮らす

「大谷焼を通して、日々の暮らしがもっと好きになりました。」

TさんとKさん、ふたりが口をそろえて言う言葉です。

手のひらに伝わる重み、釉薬(ゆうやく)のゆらぎ、素朴な色の深み。

使うたびに愛着が増していく──。

大谷焼は、そんな“生活のパートナー”として今日も人々の日常に寄り添っています。

国登録有形文化財(建造物)である「大谷焼森窯登窯」。「大谷焼 窯まつり」では、陶芸の町に暮らす人々と伝統工芸品の、ぬくもりと息遣いを感じることができる

結び

手仕事の器には、人の暮らしを包み込むあたたかさがあります。

それは、ひとつひとつ丁寧に作られたからこそ生まれる温度。

大谷焼の魅力は、まさにその“使う人の時間に寄り添う”ところにあります。

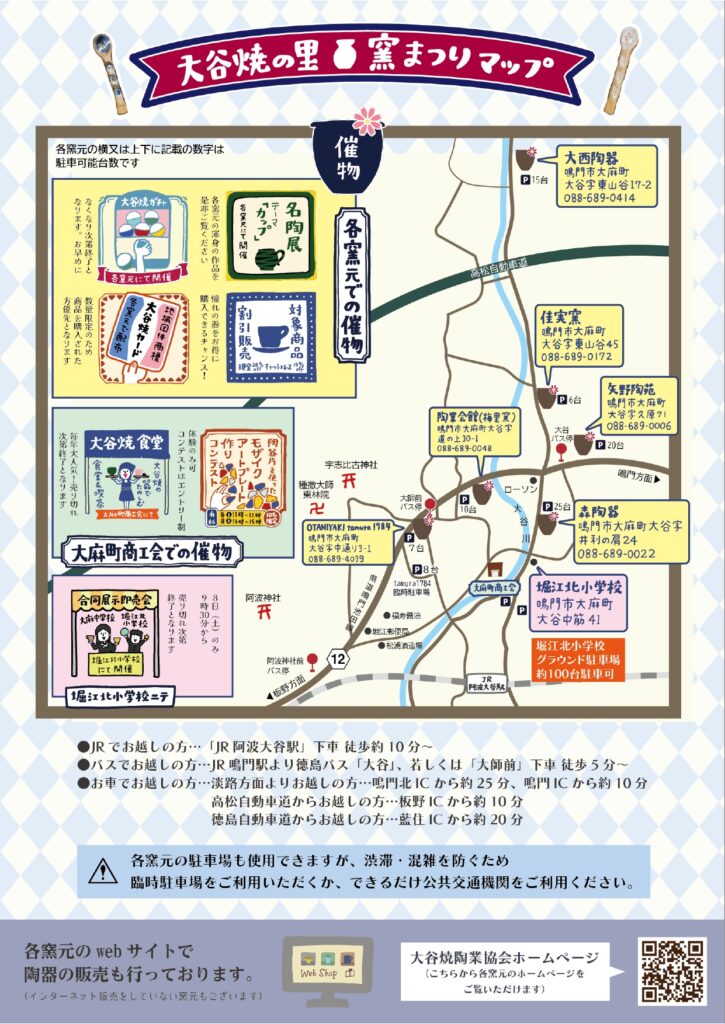

今年で51回目を迎える「大谷焼窯まつり」は、そんな器たちと直接出会える貴重な2日間。

11月8日(土)・9日(日)、鳴門市大麻町の大谷焼の里で開催されます。

手触り、色、かたち──あなたの“暮らしにしっくりくる一枚”が、きっと見つかるはずです。

この秋はぜひ、あなた自身の“お気に入りの器物語”を見つけに「大谷焼 窯まつり」へ出かけてみてください。