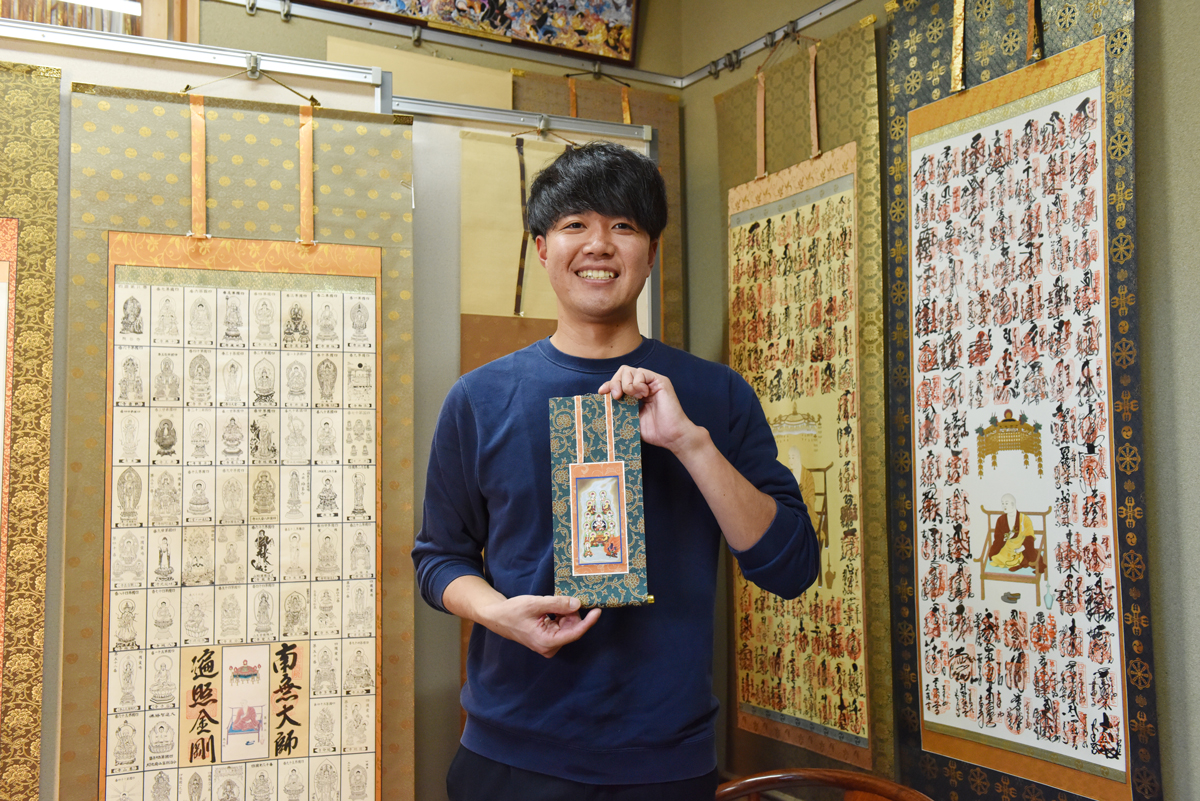

日本の伝統文化であり、日本間(和室)に欠かせない表具。数ある中でも書や画の記された紙や布などを張って仕立て、床掛けと呼ばれることもある掛け軸の製造・販売、修理まで一手に引き受けているのが『表具処 元木竹林堂』です。天保元年(1830 年)の創業以来190 年余り、磨き抜かれた確かな技術でジャパニーズカルチャーを守り続け、平成2 年より真言宗総本山 金剛峯寺(和歌山県)からの御用達を受けています。現在は元木克宣さんが7 代目を務め、その背中を追い、息子・元木亨さん(26)が日夜技術の鍛錬に励んでいます。

「御用達を受けていることで金剛峯寺の寺紋を表具の中に入れられるのですが、何か商品に不手際があると、弊社だけでなく金剛峯寺にも風評被害が出てしまう。御用達は簡単にもらえるものではないんです。それをいただいている以上、生半可な気持ちで仕事はできません」。

「父の仕事は目を見張ることばかりです」と話す元木さん。取材日に克宣さんが行っていたのは掛け軸に貼付されている絵のみを綺麗に剥がす作業。時の経過とともに劣化し、剥がしづらくなった掛け軸から、細心の注意を払いながら均一な厚みになるよう素手で剥がしていきます。

「水分で湿らせて剥がしていきますが、ピンセットを使うこともあります。少しでも絵の記された紙が破れてしまったら取り返しがつきません。慎重かつ正確に。作業を見ているだけでも肩が凝りそうですよね(笑)」。

現在、仕事の8割を占めているのが表具の卸し、掛け軸等の新調・修復だという同社。卸し先には仏具店、修復には県外からの注文が多いんだとか。

ひと通りの仕事をこなせるようになるまで15年以上といわれる表具の世界。父・克宣さんは京都へ修行に出ましたが、息子・亨さんは克宣さんを師としてその背中を見て学ぶことを決めました。

「これまで先代たちが積み上げた確かな技術と信頼に、父が新しく上乗せしてきた仕事の実績・実力によって、今の自分では触れることすらできないような貴重な掛け軸や修繕などに携わることができています。この年齢でこういった経験ができるのは父の元にいてこその特権だなと」。

お伺いしたこの日は絵を剥がす繊細な作業を見させていただきましたが、表具の修繕だけがすべてではありません。掛け軸の作品と調和する生地選びのセンスも表具師として必要なスキルの一つ。そのスキル会得も元木竹林堂の経験豊富なスタッフが後押しします。そのほか生地を真っ直ぐ裁断したり、露(つゆ:風帯の先端についた扇状の飾り)がいかに扇型に広げられるかなど「どの仕事をするにも経験がないと、いざ頭ではこうしたい!と思っても動けませんから。技術の向上には終わりがありませんね」と笑う元木さん。

「ゆくゆくは8 代目として歴史ある家業を継ぎたいと考えています。和風の家が減少傾向にある昨今、例え仕事が減っても表具という先人たちが生み出した文化を守っていく使命感は常にありますし、天保の時代から継承してきた技術とお客さまからの信用を自分の代でなくすわけにはいきません。そのために日々、一人前になれるよう努力していきつつ、ヘアゴムや洋室にも置けるような掛け軸の発案といった現代に合うような商品も展開していけたらなと思っています」。

【基本情報】

・企業名:表具処 元木竹林堂

・業種:製造業

・事業内容:表具の製造、販売

・住所:撫養町木津1012-1

・代表:元木克宣

・設立:1830 年

・電話番号:088-685-8700

・E-mail:motoki149830@gmail.com

・HP:https://www.motokichikurindo.com/

—————————————————————————————————————————————————-

徳島県鳴門市役所では、事業拡大・雇用拡充・生産性向上・業務効率化等を図り自社を成長させたい地元企業をインタビューし、地元企業の認知度向上と、市内外企業とのつながり創出する事業を行っています。この動画は、市職員が直接地元企業を訪れ、撮影・編集を行ったものです。 特設サイトでは、ほかにも熱い思いをもつ鳴門市の企業のインタビュー掲載していますので、ぜひご覧ください。

【鳴門市企業誘致専用ウェブサイト】https://naruto-biz.com/

—————————————————————————————————————————————————

鳴門市移住専用ウェブサイト&専用 Instagram【NARUTO.3RD】(なるとさーど)

鳴門市へ移住を検討されている方はぜひ一度ご覧ください。

【移住専用ウェブサイト】http://naruto-3rd.com/

【移住専用Instagram】https://instagram.com/naruto.3rd

「 生まれた場所でなくてもいい、

育った場所でなくてもいい、

あなたの“ やりたい ”を実現する“ 第3の場所 ”に 」