–

今更ながら、本当に腑に落ちる”DX”のポイントとは

今やDX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉を目にしない日はないくらいだ。

日本で使われ始めたのは3~4年前ではないかと思うが、はじめの頃にこの言葉に触れた時は、正直これほど広まる言葉には思えなかった。これもあるいはコロナ禍の影響の一つかもしれない。

この言葉の分かりにくさの元凶は、「デジタル」よりも「トランスフォーメーション」の意味にあることは確かだ。カタカナや横文字を並べた流行り言葉は星の数ほどあるが、その中でも難しいほうろう。一つには「Transformation」の省略が「T」ではなく「X」だということもある。しかしそれはテレビCMなどでも説明されてきただけに、かなり”克服”されてきたようだ。(※その理由は、主に英語圏で「Trans」を「X」と略すことが多いため。)

しかしそれでも、わかりにくい。

「DXとは」で検索すると山程でてくる記事を読んでも、今ひとつ腑に落ちないという人は少なくないのではないか?

そこで今更なこと甚だしくはあるが、さらに誰にも分かりやすく説明することにあえて挑戦してみたい。

ポイントはやはり先に指摘した「トランスフォーメーション」という言葉だ。

これを「変化」とか「変換」とだけ訳しているとその意味の認識を誤る原因になる。

この言葉の本質的なニュアンスは「根本的に変わる」「前の姿が想像できないくらい、形が変わってしまう」ということなのだ。

「トランスフォーマー」という大人気ハリウッド映画をご存じの方も多いだろう。自動車やトラックがロボット(?)に変身する、あれがまさに「トランスフォーム」だ。

いわば「以前の姿を忘れてしまって、どうやって元に戻るか想像できない」くらいの変化。

それを「DX」と捉えたほうが、そのニュアンスを正確に把握できとるいうのが筆者が指摘したい最大のポイントだ。

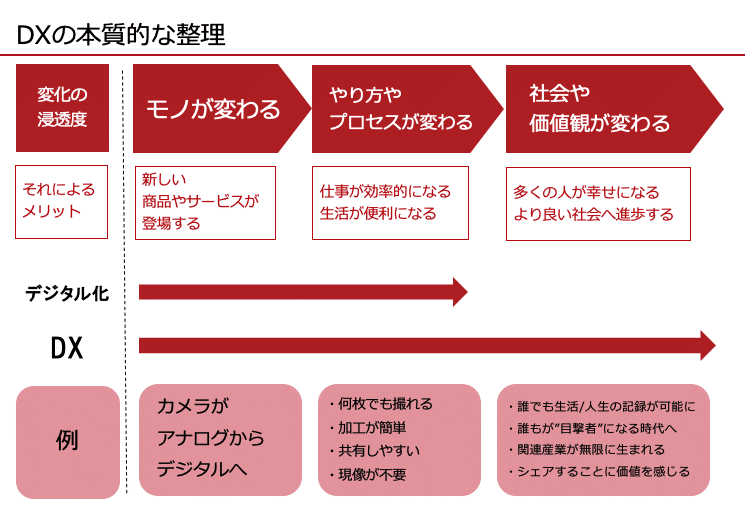

その部分だけをあえて強調すると、以下のようなシンプルな図でも説明できる。よく比較される「デジタル化」との違いも明らかになるはずだ。

[DXの本質をシンプルに整理した図]

この図にも例示したように、たとえば”デジタルカメラ”がもたらした変化は、まさにそれにあたるだろう。スマホやSNSはもっとそうだ。もちろん社会全体を根本的に変える変化の数はある程度限られるだろうが、その変化の範囲が会社内でも組織内でも、あるいは特定の趣味趣向を持った個人間でも、DXの意味あいは同じだ。やはり「根本的に形が変わってしまう」ほどの大きな変化という度合いがその本質なのだ。

DXまでいかないまでも…

ここまで話すと多くの方がお気づきだろうが、今世の中で言われているDXの事例や、それをもたらすという謳い文句で宣伝されているようなものは、そこまでの大きな変化にはつながらないというものが多い。いわゆる上記の図でいうところの、「デジタル化」の範囲に留まる程度の変化であることが圧倒的に多いのだ。

しかし一方で、このコロナ禍で日本がどれほどこの「デジタル化」が遅れていたかを思い知らされたのも事実。その価値さえあれば、デジタル化の手法やツールを積極的に取り入れるべきことには疑う余地はない。取捨選択には注意が必要だが、多くの場合まだまだ「デジタル化」自体も必要だし、日本社会全体にとって喫緊の課題であることは間違いない。

しかしながら、やはり「デジタル化≒DX」だと思い込んでしまうことには非常に大きなリスクがある。

往々にしてこういう横文字ビジネス系の流行り言葉には、やはり産業側の思惑が絡んでくる。「DXいりませんか?」という売り文句で近寄ってくる話は、おそらくは話半分以下だと思っていいだろう。それは「売り手」側だけの問題ではない。上の図にもあるように、最終的に大きく変化してそのメリットを享受するのには、自らの姿を変えるくらいの覚悟や意志がなければ成り立たないからだ。曖昧な認識は、本来のDXの機会を失ってしまいかねない。

すでに地方を根本的に変え始めているDXとは?

そこで改めて現状を見返してみると、特に地方の自治体や事業者にとっては、既にその「形が変わるくらい」の大きな変化は起こり始めている。

それを引き起こしているのは、他でもないZoomなどでの「オンライン会議」を含む「テレワーク (リモートワーク)」そのものだと筆者は考える。

もちろん使っていればいいという意味ではなく、それがきっかけとなって引き起こす変化の大きさが想像以上だということだ。

このコロナ禍である意味強制的に広がったテレワークは、それ自体が既に地方にとって本当に大きな変化だと言えるだろう。これによって、物理的な位置に関係なく様々な人が地域に関わりやすくなったし、いわゆる「転職なき移住」も可能になってきた。言ってみれば「人口の流動化」が一気に加速する可能性がでてきたのだ。

更にこのことは、将来的にも計り知れない変化をもたらすだろう。

すなわち、今までは物理的な位置が制約条件だったからこそ「移住」してもらって人口を増やすしか地域を盛り上げる方法がなかったのが、その制限が撤廃されて根本的に”ゲーム”が変わったのだ。そして最終的には、地域や自治体という概念そのものも変わる可能性すらある。極端に言えば、これからの「持続可能な地域」というのは「全国各地にいる様々な人達と、直接いい関係を持ち続けられる地域」ということになるはずだ。もちろん、結果その人たちの多くがいずれは物理的に居を移す可能性もあるだろう。しかしそれ以前に、いわゆる関係人口の質や数そのものが地域を支える大きな資源になることは間違いない。そういう観点では、ある意味「移住促進」以上に「関係人口創出」のほうが重要だと言えるだろう。

この変化の本質に気づいているかどうかの差は大きい。

ようやくコロナ禍の収束への道筋に少し光明が見えてきたこのタイミングでも、この変化に気づいている地域はすでにそうした動きを始めているからだ。今まで出会えなかった人たちと新しい関係性を構築し、様々な取組みをはじめて希望を感じている地域は少なくない。逆にそうでないところは、もとに戻りたい、いやそうしなければならないという思いが見え隠れする。その一つの兆候としてオンラインでの会議やコミュニケーションを「非常時おける特別な避難ツール」と認識し、そろそろ戻そうとすら思っているフシが垣間見られる。たいした検証もなくイベントや会議やプレゼンの場をリアルに戻そうとしたりするのは、そうした認識が如実に現れている分かりやすい事例だ。

誤解されたくないのだが、だからといってすべてをオンラインで済ませることが正しいなどとは全く思っていない。もちろんリアルで会うことは今も昔も、いやこれからはむしろその価値はより大きくなってくるだろう。しかし新たな出会いの場や、日常的なコミュニケーション、特に大半の会議や打ち合わせはオンラインのほうが優れているのは明らかだし、コストや時間面だけでもそのメリットは計り知れない。

もっというなら、オンライン会議はまだ「時間を同時にとる」ことを強いる「同期性」に縛られているが、Slackなどのビジネスチャット(仕事用のLINEのようなもの)でのコミュニケーションは「非同期」でさらに効率的だ。もちろんこちらも主にテキストなので用途は限られるし、使い分けも必須だ。しかし使い始めると、その変化はまさしくDXレベルだと気づくはずだ。あえて大げさに言えば、これはもう「テレパシー」に近い。いつでもどこでも必要な情報をやり取りし、疑問や意志を確認できて会議自体が大幅に減らせるだけでなく、働く場所を自由にできる。さらには社員とそれ以外のメンバー間の垣根をさげてチーム化し、仕事をする組織そのものの概念すら激変させるものだ。などとという解説もすでにやっている人には当然だが、そうでない人には想像しづらい。これこそ「トランスフォーメーション」だ。「昔はどうやってたんだろうね?」というくらいの変化こそDXそのものなのだ。

ここまでの大きな変化は、やはり取り入れる側がそれをどこまで想像し、受け入れ、その変化をリードする意志があるのかどうかにかかっている。決して魔法の杖を誰かが授けてくれるというわけではないし、金で買えば済むものではない。もちろん自分たちの姿をどう変化させたいかは、本来自らが選択すべきことだ。その事自体に「もう遅い」などということは決してないし、世の中的にもその変化はまさにこれから本番だ。もっと言えば、これは地方だけではなく都市部でもそうだし、個人も法人もまさに同じ状況で、全ての人に当てはまる課題とも言えるだろう。

こういう認識を含めて、本質的なDXが日本のすみずみまで広がることを願わずにはいられないし、自らも変化を恐れず、微力ながら少しでもそれを促す側になれればと思う。

文:ネイティブ倉重

【著者】ネイティブ株式会社 代表取締役 倉重 宜弘(くらしげ よしひろ)

愛知県出身。早稲田大学 第一文学部 社会学専修 卒業。金融系シンクタンクを経て、2000年よりデジタルマーケティング専門ベンチャーに創業期から参画。大手企業のデジタルマーケティングや、ブランディング戦略、サイトやコンテンツの企画・プロデュースに数多く携わる。関連会社役員・事業部長を歴任し、2012年より地域の観光振興やブランディングを目的としたメディア開発などを多数経験。2016年3月にネイティブ株式会社を起業して独立。2018年7月創設の一般社団法人 全国道の駅支援機構の理事長を兼務。

次に読んでいただきたい記事はこちら↓

今回のセミナーではその観音寺市の事例をベースに、隊員のミッション、採用条件、そして情報発信の仕方という3つの側面から、本当に価値ある人材を募集する方法を体系的にお話できればと考えております。